SOURCES D’ÉLECTRICITÉ

L’électricité est générée à partir de nombreuses sources différentes. Découvrez le fonctionnement de chacune d’entre elles.

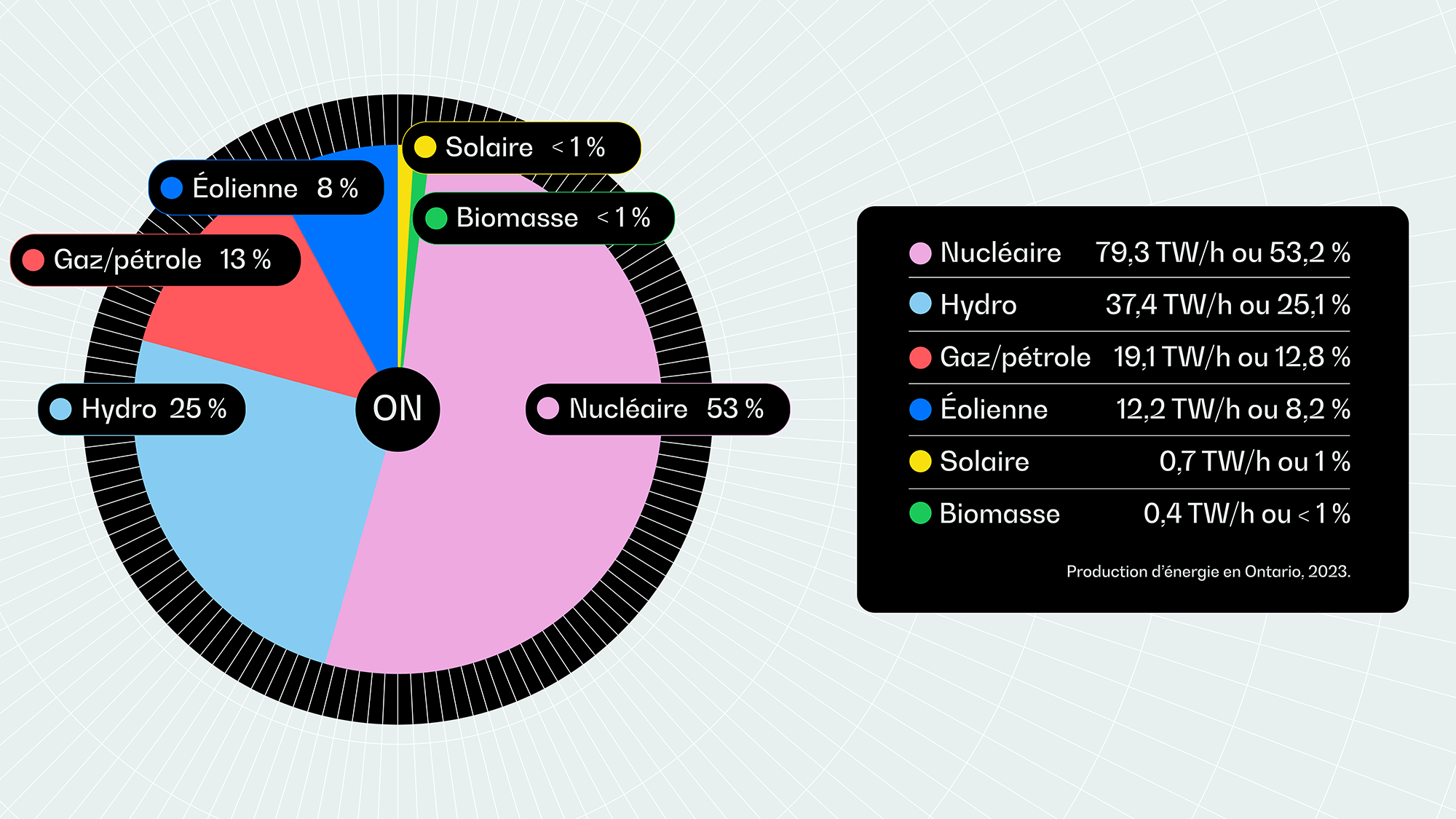

Nucléaire

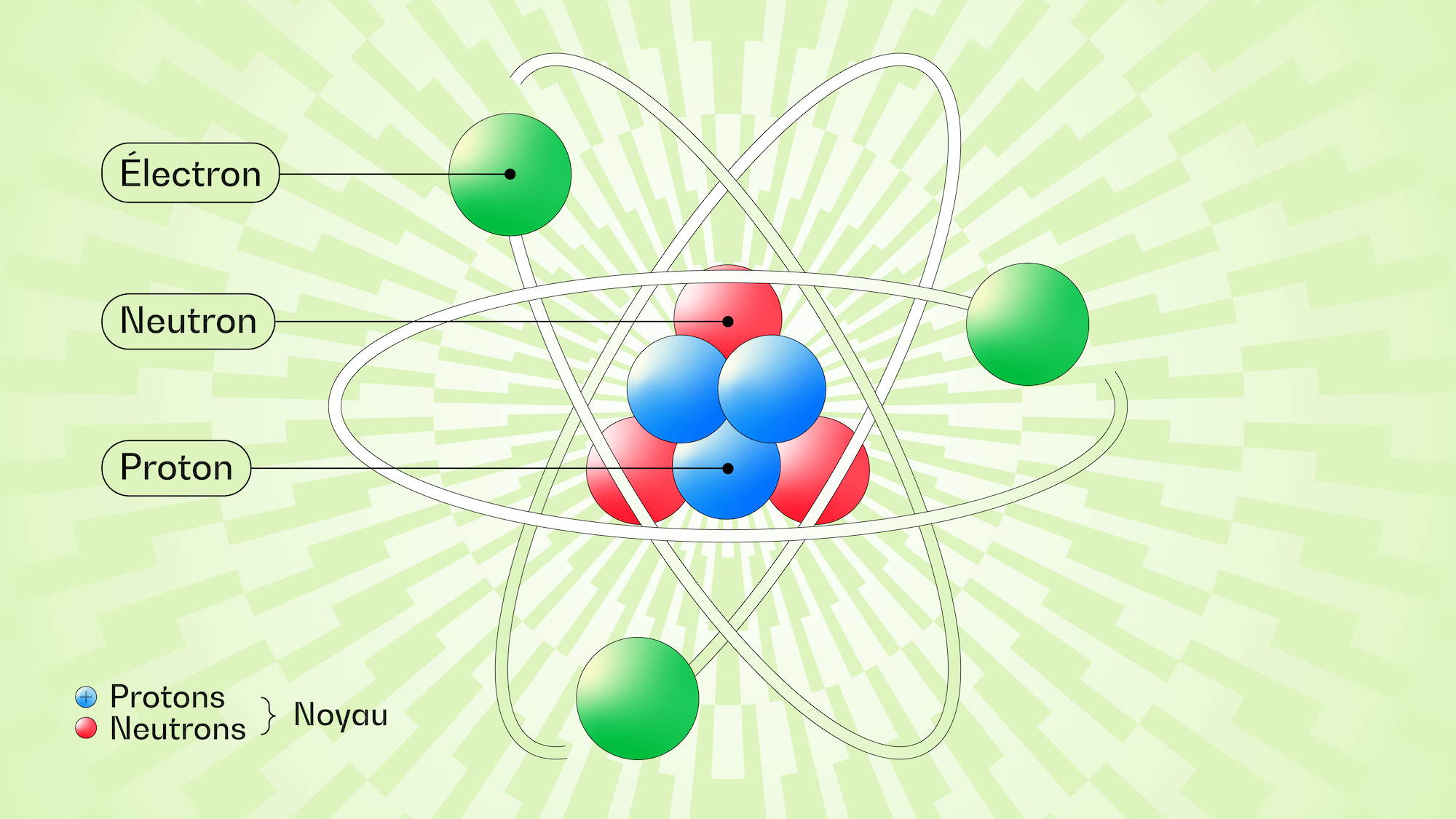

Environ la moitié de l’électricité de l’Ontario provient de l’énergie nucléaire, et ce pourcentage continuera probablement d’augmenter à l’avenir.Pour comprendre comment l’énergie nucléaire est produite, il faut commencer par quelques notions de base.

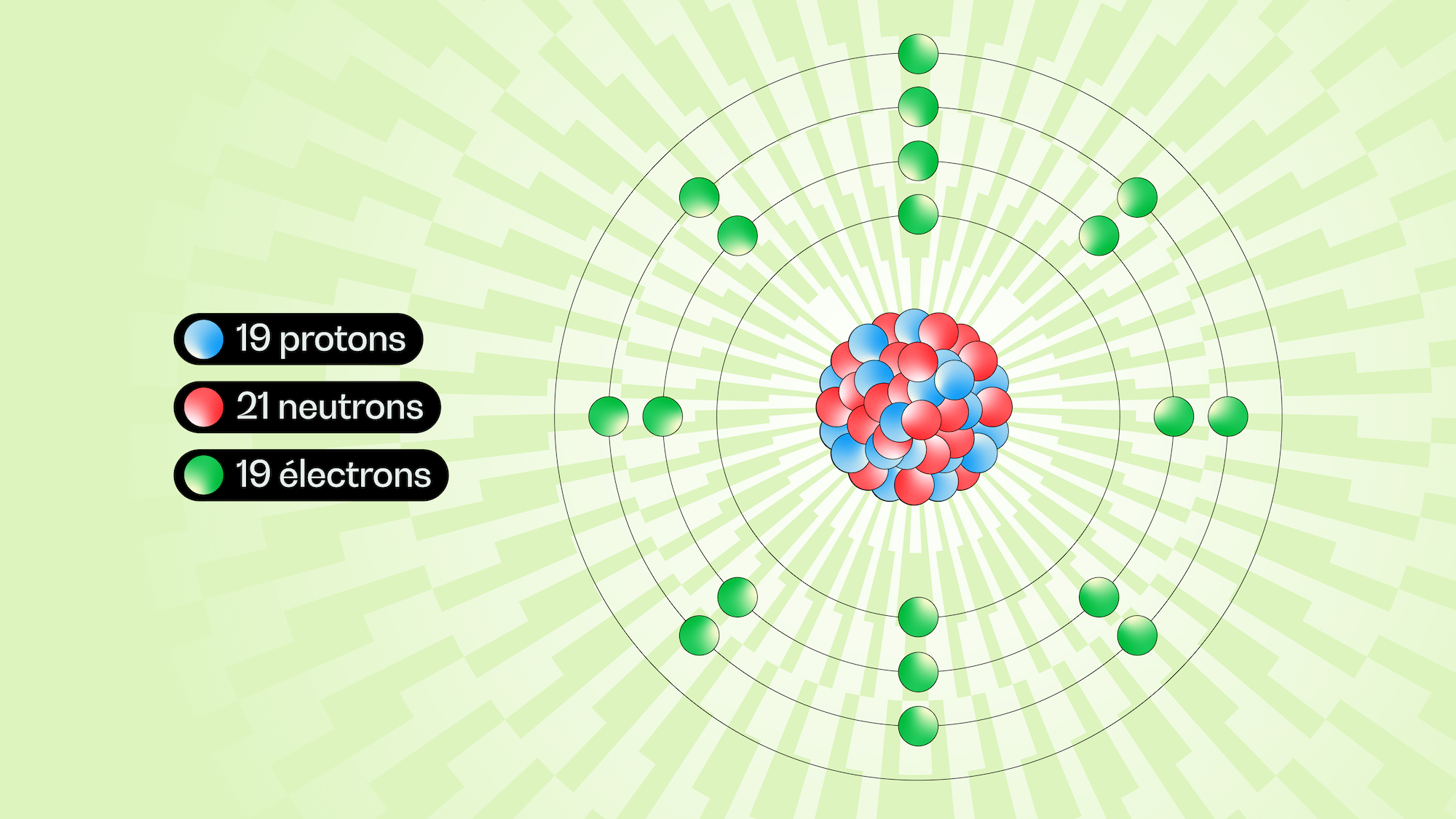

Toute matière est constituée d’atomes, et au centre de chacun d’entre eux se trouve un noyau compressé de protons et de neutrons. Ces noyaux denses sont maintenus ensemble par une énorme quantité d’énergie. Cette énergie provient du noyau, « nucleus » en latin, et c’est pourquoi nous l’appelons énergie nucléaire.

En fait, de nombreux éléments naturels, tels que le carbone-14 (qui permet la datation au carbone) et le potassium (abondant dans les bananes), ont des noyaux qui libèrent continuellement de l’énergie — ou en irradient.

À cause de la perte de cette énergie, les noyaux se séparent, ce que l’on appelle la désintégration nucléaire ou radioactive. La radioactivité est un phénomène naturel. Même notre propre corps est légèrement radioactif!

Élément radioactif : Potassium-40

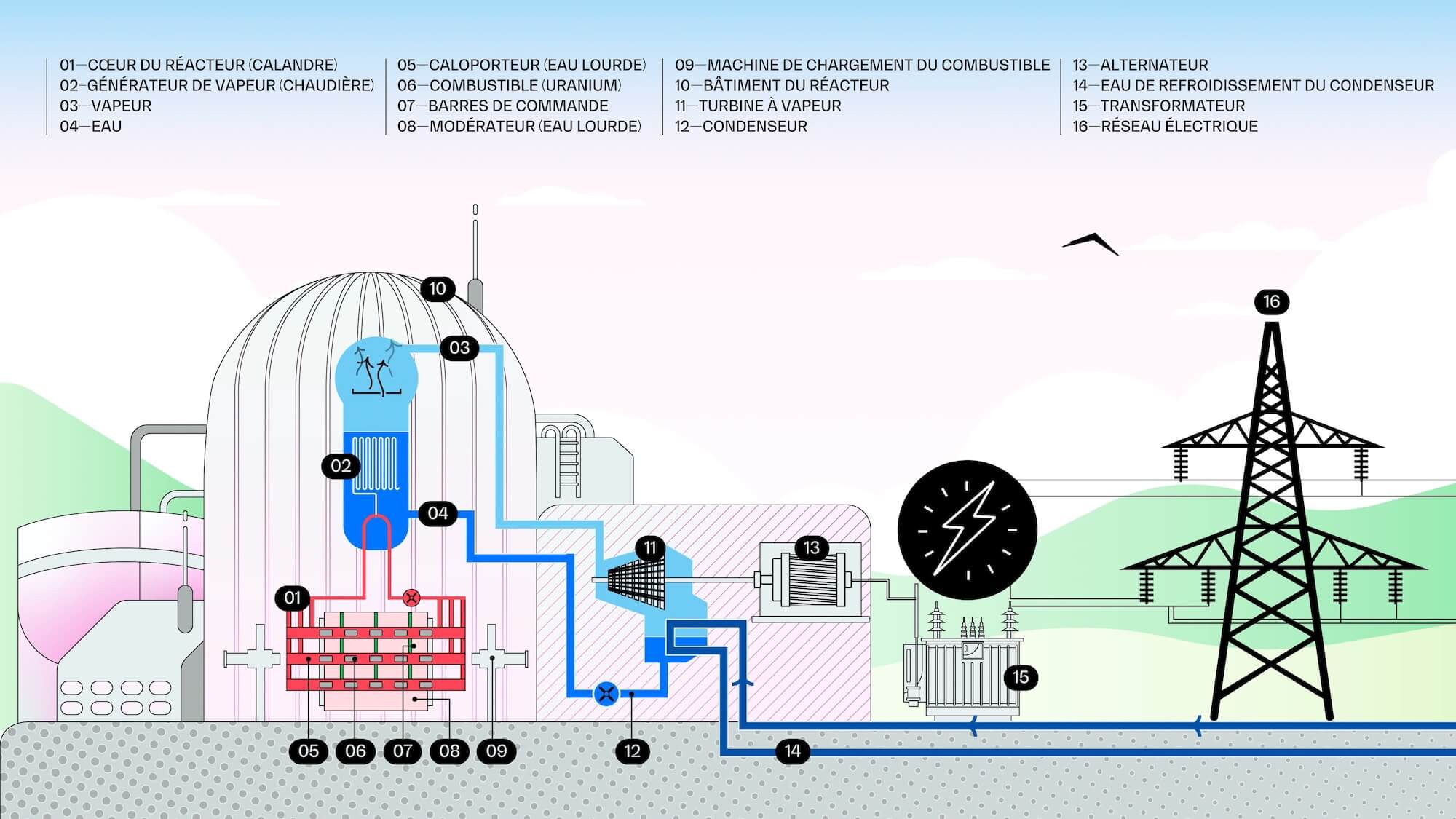

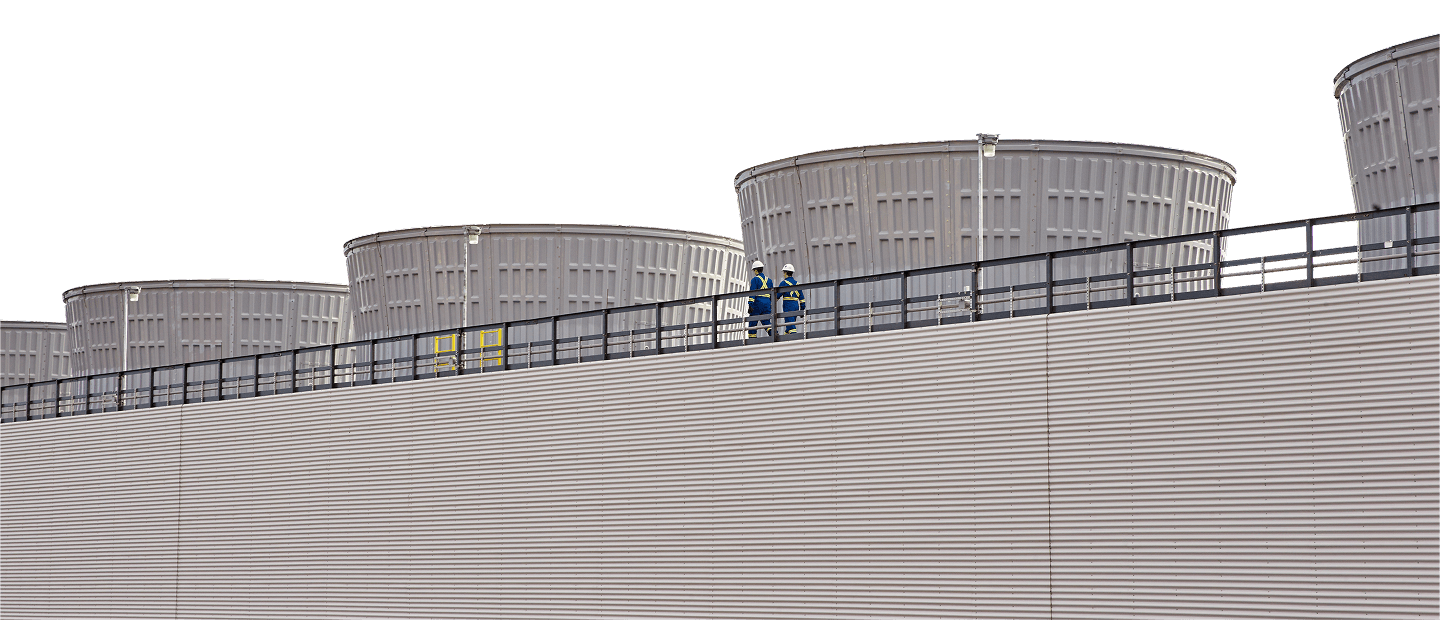

Comment une centrale nucléaire produit-elle de l’électricité?

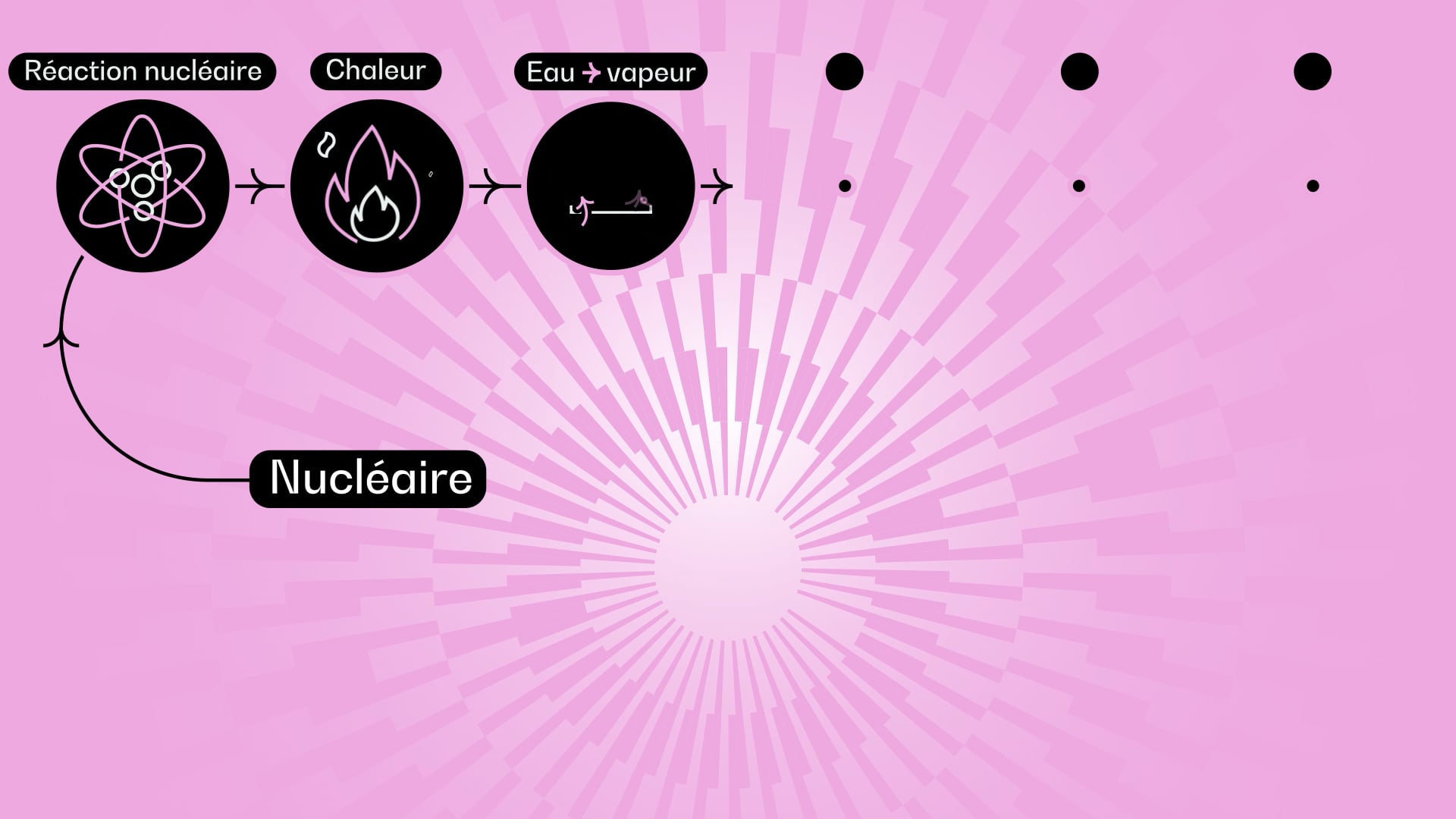

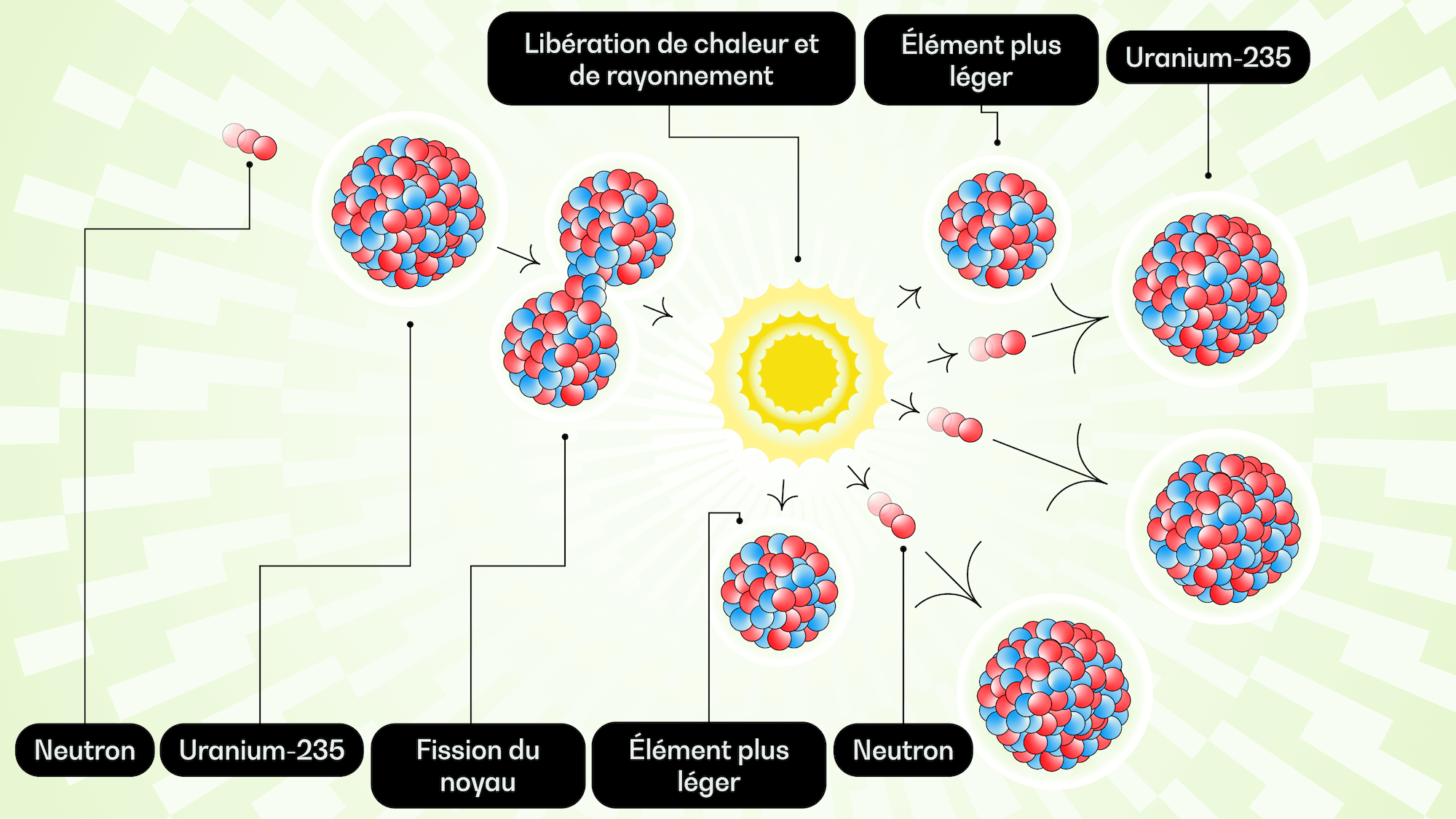

L’énergie nucléaire dans nos centrales est créée par la fission, c’est-à-dire le processus de séparation des atomes d’uranium et la libération de l’énergie qui maintient ces noyaux ensemble.

Les éléments comme l’uranium sont choisis parce que leurs atomes sont déjà instables et se séparent plus facilement. Cette instabilité atomique permet également à une réaction en chaîne de se produire, créant ainsi un flux d’énergie continu et contrôlable.

Fractionnement d’un atome : fission nucléaire

Lorsque les atomes d’uranium se séparent, une énorme quantité d’énergie est libérée, dont une grande partie sous forme de chaleur. Cette chaleur fait bouillir l’eau environnante pour créer de la vapeur à haute pression.

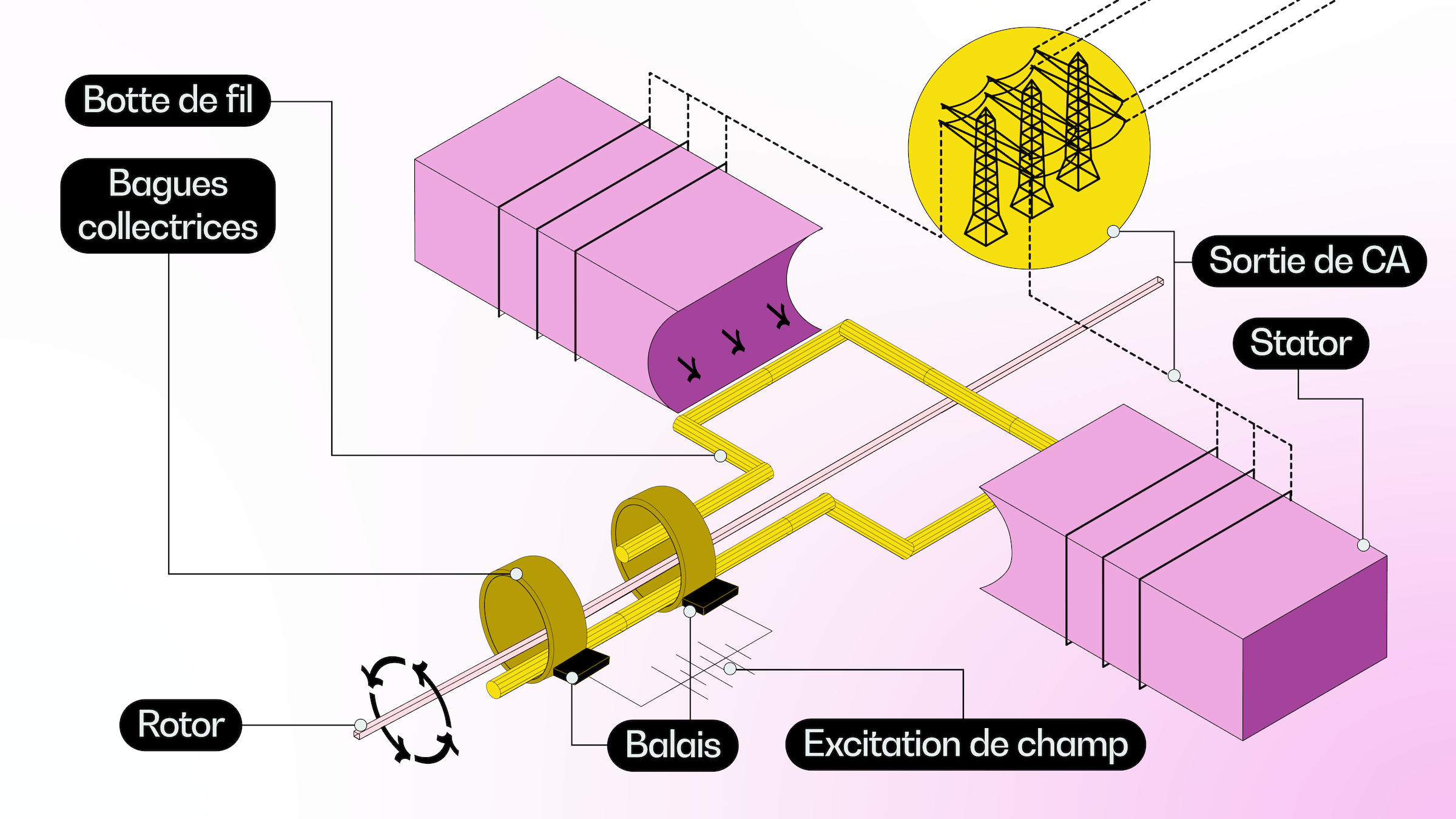

La vapeur en expansion est utilisée pour faire tourner une turbine reliée à un générateur qui déplace les aimants, et donc les électrons, et produire un flux constant d’électricité. Comme rien n’est brûlé, les émissions de gaz à effet de serre sont très faibles, ce qui fait de l’énergie nucléaire l’un des outils les plus puissants de l’humanité pour créer un avenir plus durable.

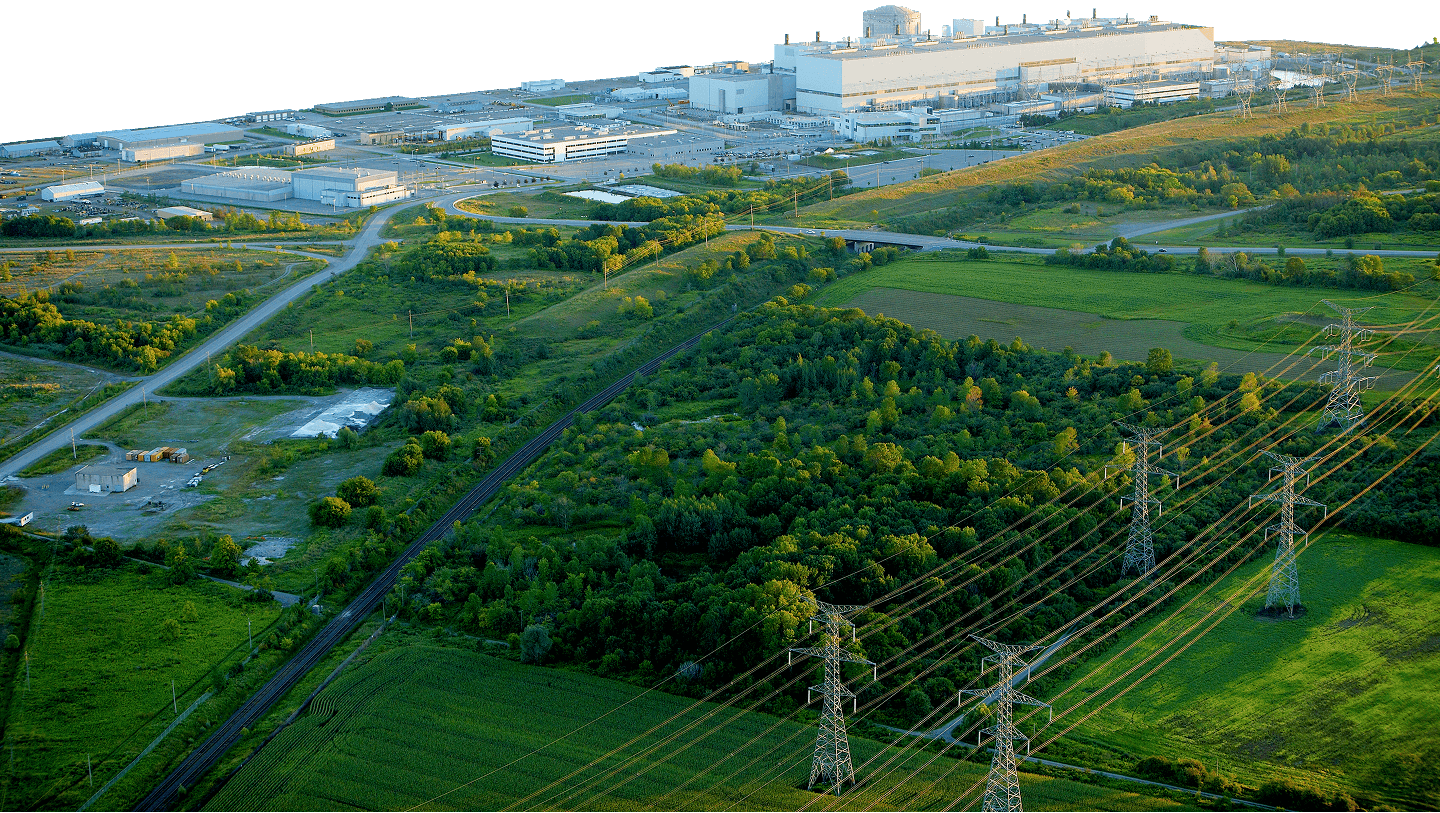

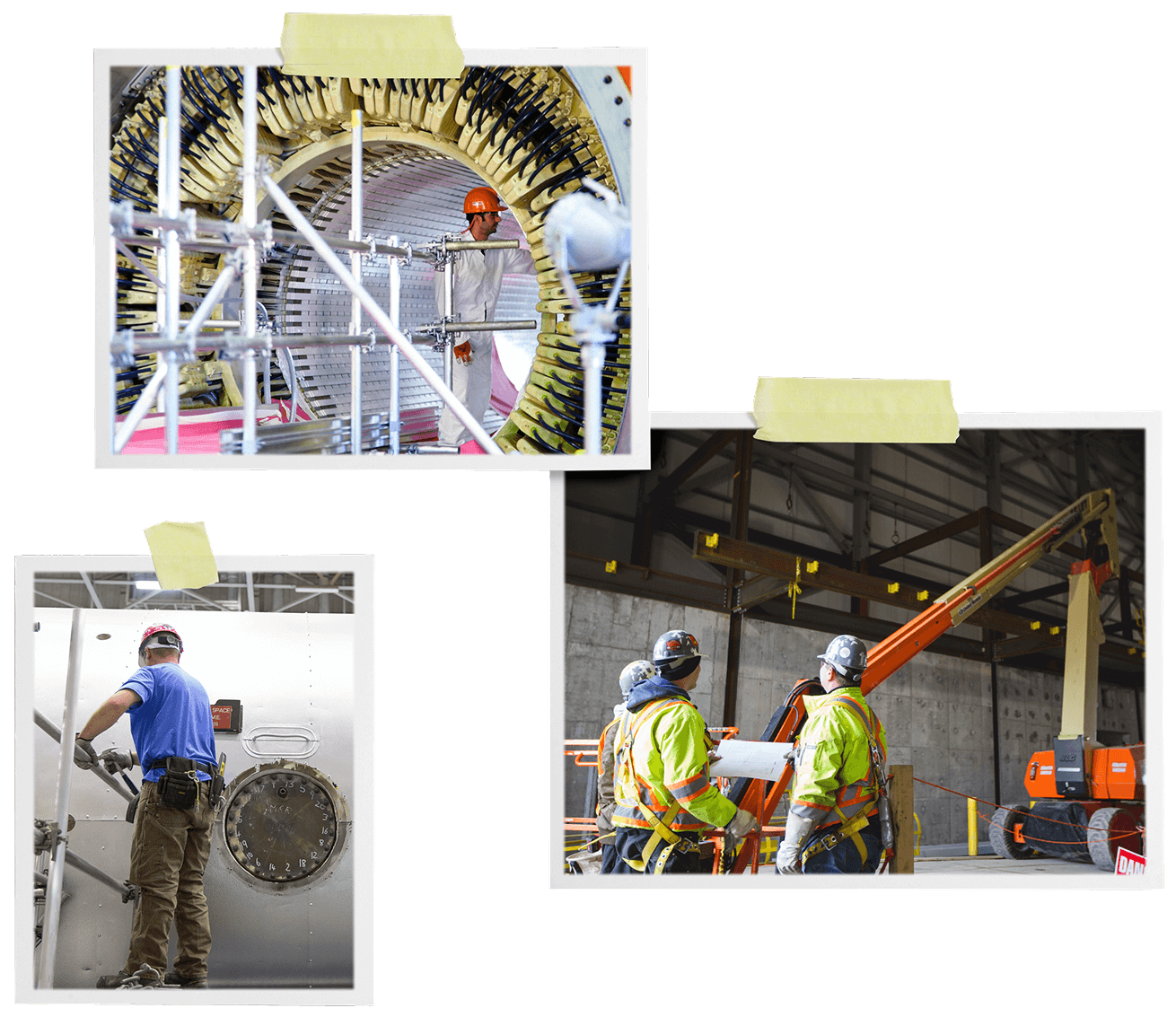

Réacteur nucléaire CANDU

RAYONNEMENT

Le rayonnement constitue de l’énergie qui se déplace d’un endroit à un autre sous forme d’ondes ou de particules. Elle est partout autour de nous et fait partie de la vie sur Terre.

Certaines formes sont d’origine naturelle, d’autres sont créées par l’humain. La radioactivité est un phénomène naturel : toute la matière de l’univers contient des niveaux d’atomes radioactifs. Même notre propre corps est légèrement radioactif.

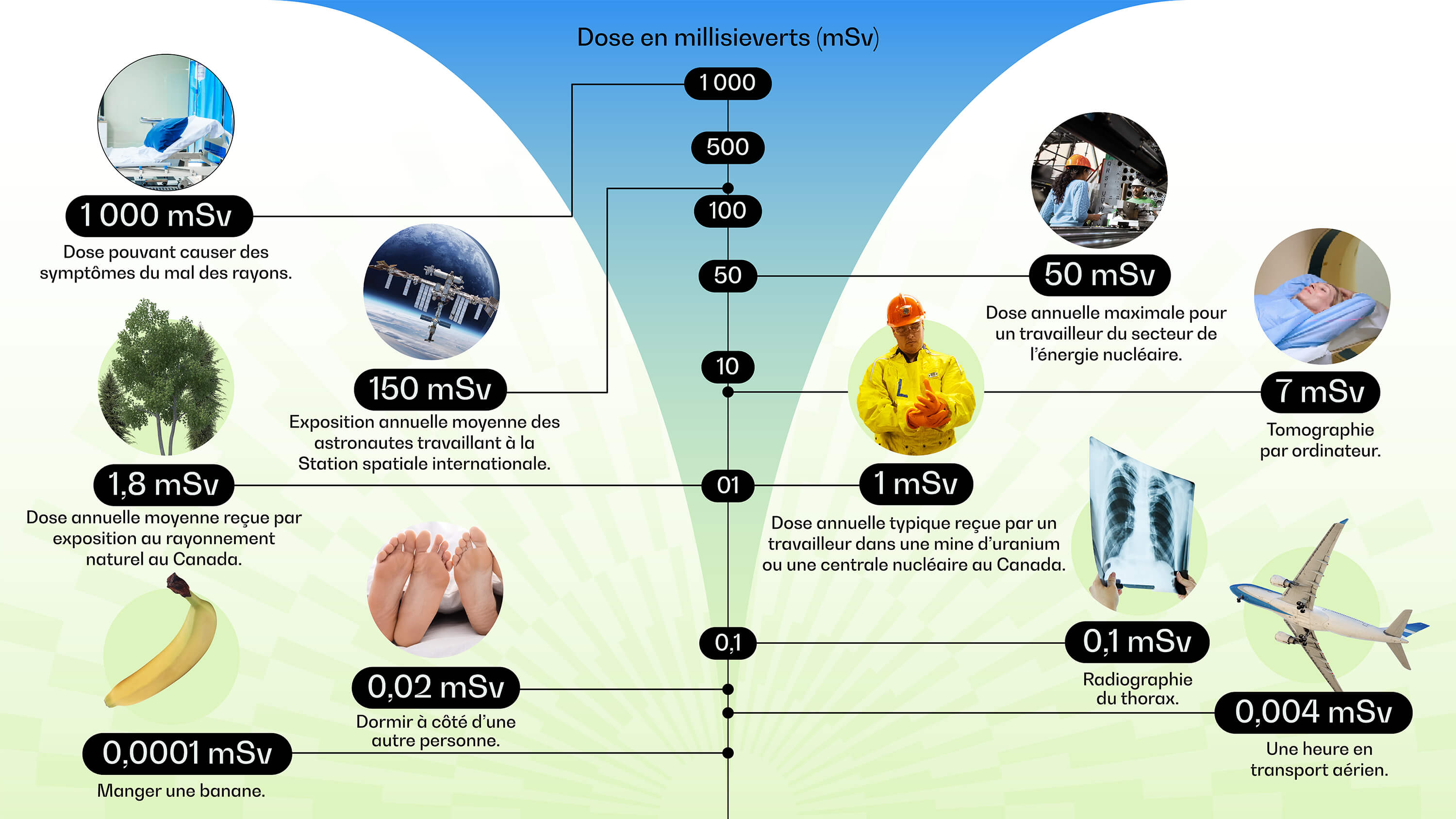

Nous sommes exposés à des rayonnements chaque fois que nous prenons un vol ou dormons à côté de quelqu’un d’autre. Les effets sur notre santé dépendent du type de rayonnement, de l’intensité et du temps que nous y sommes exposés.

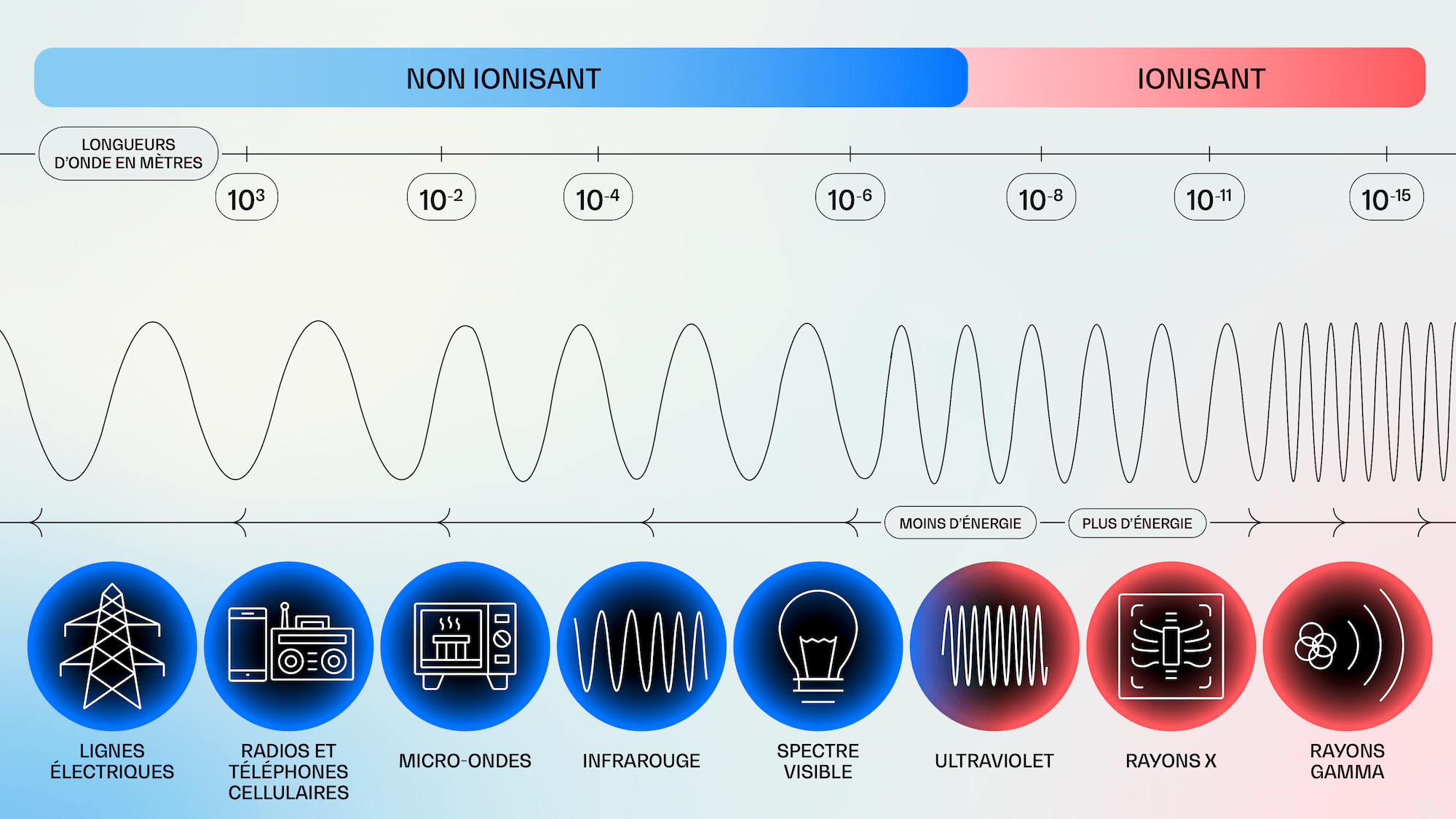

Les rayonnements sont souvent divisés en deux catégories, définies par le fait qu’ils peuvent détacher des électrons des atomes lorsqu’ils traversent la matière, transformant les atomes en ions. On appelle ce processus ionisation.

Rayonnement ionisant et non ionisant

1. Le rayonnement non ionisant comprend les ondes de radiofréquence, les micro-ondes, les infrarouges et la lumière visible provenant de sources telles que le soleil, les téléphones cellulaires et les micro-ondes.

2. Le rayonnement ionisant comprend les rayonnements ultraviolets de haute énergie, les rayons X, les rayons gamma et les rayonnements corpusculaires provenant de sources telles que les rayons X, les traitements contre le cancer et l’énergie nucléaire.

Les centrales nucléaires sont conçues pour libérer de manière contrôlée des formes hautement énergétiques de rayonnements ionisants.

Ce sont ces formes de rayonnements qui nécessitent des mesures de protection spéciales pour assurer la sécurité des personnes et de l’environnement.

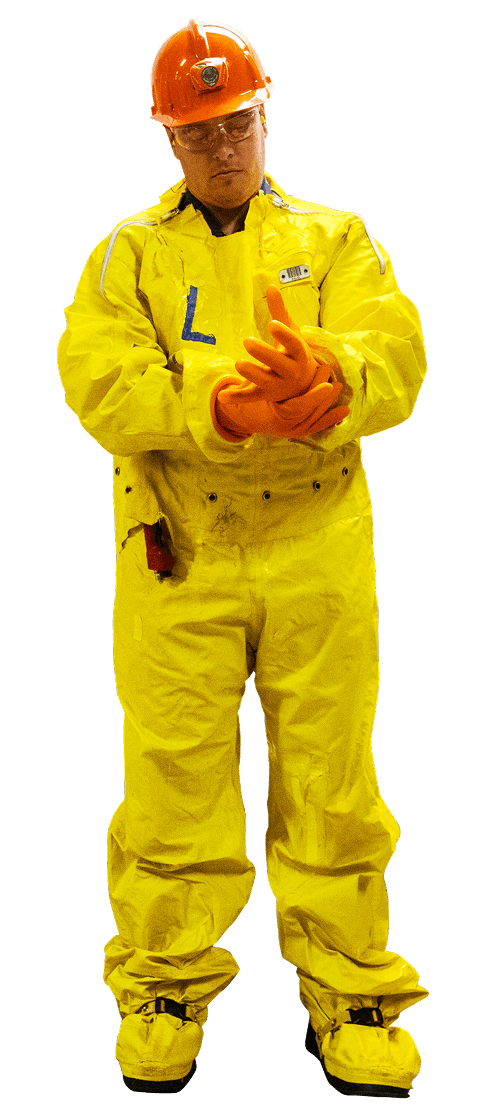

Les mesures prises pour éliminer l’exposition pour les travailleurs nucléaires et les habitants des régions avoisinantes aux effets nocifs des rayonnements sont extraordinaires.

En fait, manger une seule banane vous expose à plus de radiations que passer une semaine à travailler dans une centrale nucléaire (parce que le potassium de la banane est en partie radioactif, et que les mesures de protection sont excellentes)!

Échelle de niveaux de radioexposition

Les centrales nucléaires de l’Ontario sont parmi les plus sûres au monde, car elles sont dirigées sous l’œil vigilant de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN).

En vertu des lois canadiennes, la CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté, la sécurité et l’environnement. Elle veille à ce que le Canada respecte ses engagements internationaux en matière d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et s’efforce de partager des renseignements scientifiques, techniques et réglementaires objectifs avec le public canadien.

Tous les types de production d’électricité créent des déchets. Dans le cas de l’énergie nucléaire, les déchets sont accompagnés du facteur supplémentaire de la radioactivité.

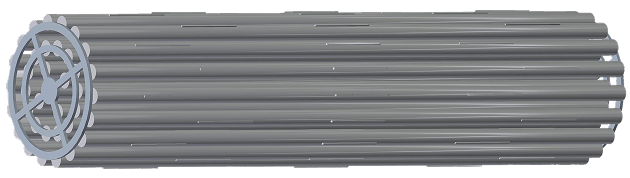

Une centrale nucléaire génère une quantité exceptionnellement faible de déchets par rapport à l’énergie qu’elle produit. De plus, elle émet peu, voire pas de dioxyde de carbone, un facteur important dans la lutte contre les changements climatiques. Les centrales nucléaires génèrent des matières radioactives qui sont généralement classées en trois catégories : déchets de faible, moyenne ou haute activité.

Déchets de faible activité

Les déchets de faible activité représentent plus de 98 % de l’ensemble des matières nucléaires radioactives au Canada. Il s’agit principalement de sols contaminés provenant de la remise en état d’anciens sites nucléaires, ainsi que d’articles tels que des produits de nettoyage, des vêtements de protection, des outils et d’autres matériaux introduits dans les zones de la centrale nucléaire présentant un danger radiologique.

Certains de ces matériaux peuvent être réutilisés ou recyclés, tandis que d’autres sont compactés et stockés dans des installations sécurisées et surveillées

Déchets de moyenne activité

Les déchets de moyenne activité comprennent des articles qui se sont trouvés en étroite proximité avec le cœur du réacteur nucléaire ou d’autres composants critiques.

Ces matériaux sont soigneusement emballés et transportés en toute sécurité ou demeurent là où ils ont été produits. Selon les exigences de la loi, les déchets de moyenne activité sont entreposés de manière provisoire en toute sécurité dans des structures souterraines à doublure d’acier.

Déchets de haute activité

Les déchets de haute activité sont principalement constitués de combustible usé provenant du réacteur. Bien qu’ils représentent moins de 1 % du volume total des déchets nucléaires au Canada, ces matériaux sont hautement radioactifs et doivent être stockés de manière sûre à long terme.

Une fois retirés du réacteur, ils sont d’abord stockés sous l’eau dans de grands bassins de stockage avant d’être transférés dans des conteneurs de stockage à sec. Malgré leur volume peu élevé, le traitement de ces déchets exige beaucoup d’attention et de soin. En fait, la quantité totale de déchets de haute activité qu’une personne générerait après toute une vie d’électricité provenant d’une source nucléaire pourrait être contenue dans une canette de boisson gazeuse. Néanmoins, les déchets de haute activité doivent être confinés en toute sécurité pour les générations à venir. Il s’agit d’une responsabilité qu’on prend très au sérieux.

Les déchets nucléaires font l’objet d’un contrôle rigoureux à chaque étape du processus d’élimination, et des fonds ont été mis de côté pour garantir la bonne gestion de ces matériaux pour les générations à venir et le démantèlement des installations nucléaires dans les centrales où la production d’énergie nucléaire touche à sa fin.

Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, on ne tire des réacteurs CANDU qu’un très faible pourcentage de l’énergie qu’ils pourraient générer. Des recherches visant à tirer encore plus d’électricité des puissantes pastilles d’uranium sont en cours.

Volumes totaux des déchets nucléaires au Canada

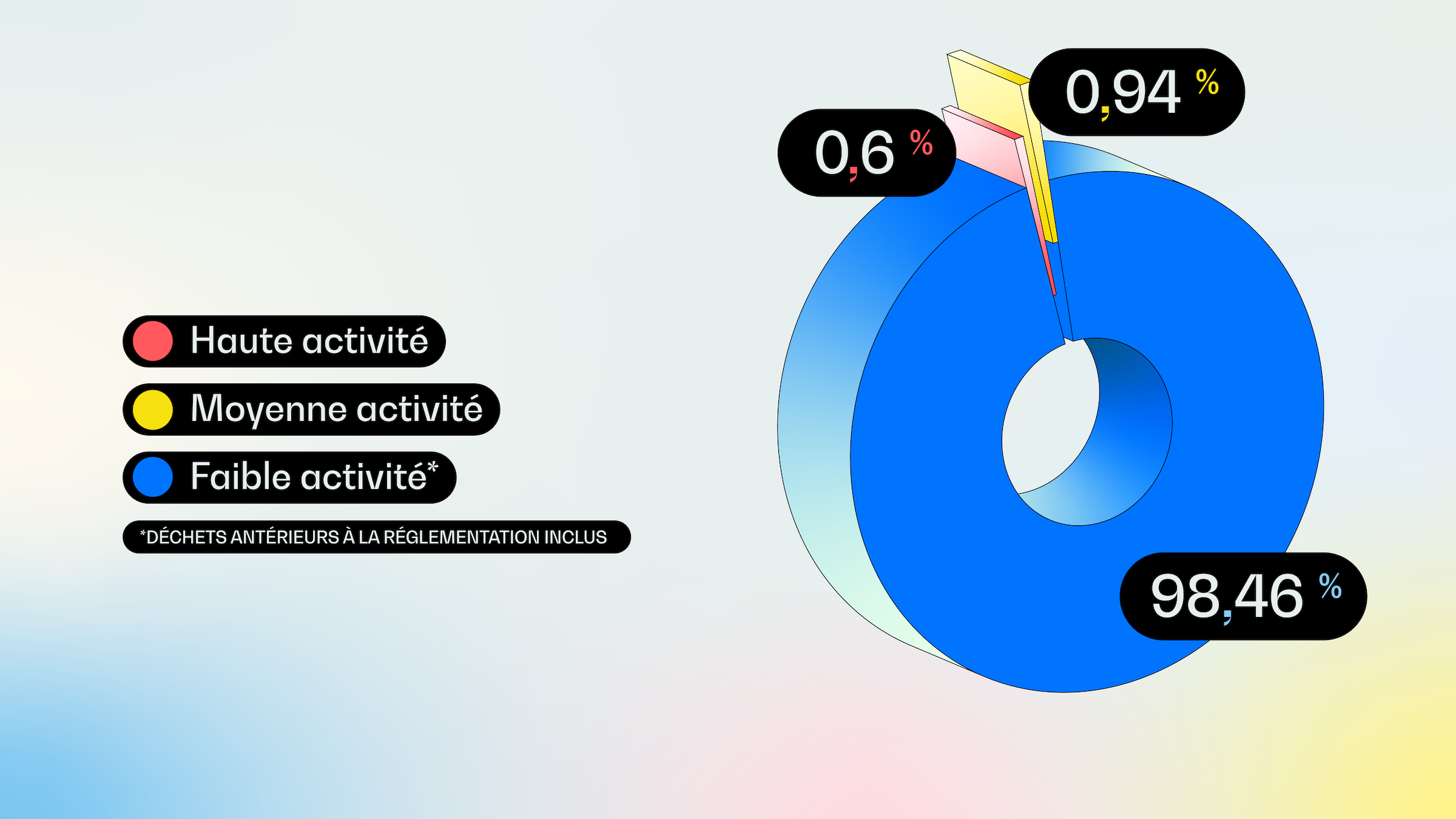

Les centrales nucléaires ne seront pas fonctionnelles pour toujours. Les réacteurs CANDU de l’Ontario seront fiables pendant environ 40 ans.

Par la suite, ils peuvent être mis hors service, ou reconstruits à l’aide d’un processus appelé réfection.

La fermeture d’un réacteur et la remise à neuf du cœur sont des travaux importants, mais ils peuvent doubler la durée de vie du réacteur et assurer un rendement énergétique maximal pour l’investissement. À l’heure actuelle, les réacteurs des centrales nucléaires Darlington et Bruce font l’objet de travaux de réfection, tandis que la centrale nucléaire Pickering en est à l’étape de la planification. Cela ajoutera des décennies de production d’énergie propre au mix, pour une fraction du coût de la construction d’un nouveau réacteur.

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT :

Dépôt géologique en profondeur

Alors que l’Ontario et le monde luttent contre les changements climatiques en investissant dans l’énergie nucléaire, l’un des résultats sera une augmentation des déchets nucléaires. Des travaux novateurs sont déjà en cours pour alléger le fardeau que représentent les déchets nucléaires pour les générations futures.

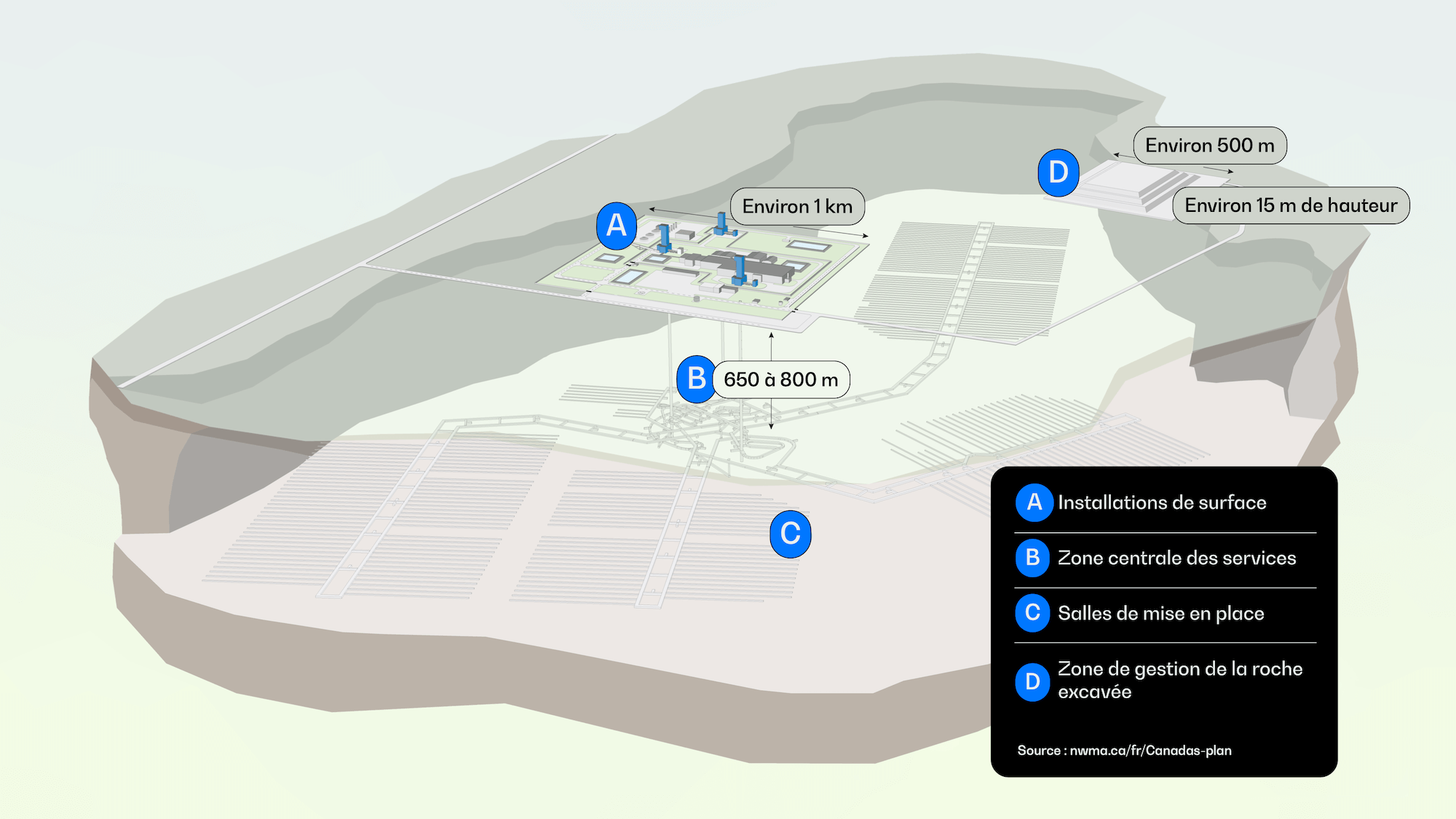

Si le traitement et le stockage des déchets faiblement et moyennement radioactifs resteront inchangés dans un avenir prévisible, il existe une nouvelle solution pour le stockage à long terme des déchets de haute activité que de nombreux pays du monde entier sont en train d’adopter : Les dépôts géologiques en profondeur (DGP), des sites qui contiendront les déchets profondément sous la surface, dans des roches solides et stables, pendant des siècles.

De nombreux pays d’Europe et d’Asie ont déjà entamé la construction de ces solutions de stockage solides. Dans quelques années seulement, le tout premier dépôt sera fonctionnel en Finlande. Enfoncés jusqu’à 500 à 800 mètres de profondeur (à titre de comparaison, la tour du CN mesure 553 mètres) dans un lit rocheux stable, les DGP offrent des niveaux de contrôle et d’isolation inégalés pour les déchets de haute activité. Ils sont conçus pour stocker en toute sécurité le combustible usé pendant des milliers d’années, avec la possibilité de récupérer les matériaux à tout moment si nécessaire.

Le dépôt géologique en profondeur canadien

Après un processus de sélection qui a duré près de 15 ans, le site des DGP du Canada pour les combustibles nucléaires usés a été annoncé en novembre 2024 par la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) — un organisme sans but lucratif établi par les producteurs d’électricité nucléaire actuels et anciens du Canada : Ontario Power Generation, New Brunswick Power et Hydro-Québec.

La nation ojibwée de Wabigoon Lake et le canton d’Ignace ont été choisis comme hôtes du futur site.

Le projet, qui s’échelonnera sur 175 ans, continuera d’être assujetti à des normes de sécurité rigoureuses, informant et impliquant la collectivité tout en favorisant son bien-être.

Aucun espace de stockage des déchets nucléaires ne saurait être qualifié de définitif, mais pour plusieurs siècles à venir, les DGP représenteront une solution de gestion sûre pour les générations futures.

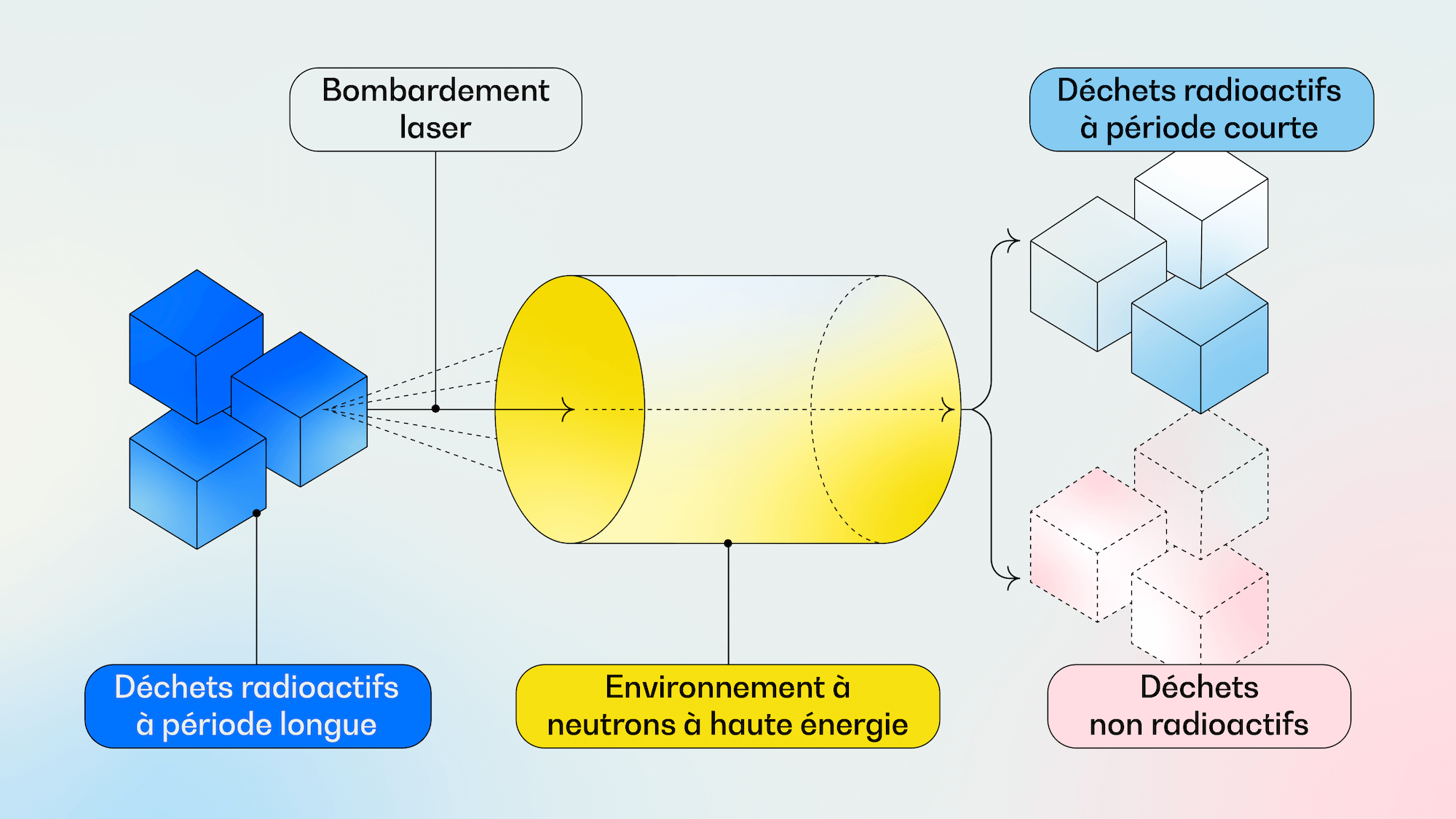

Outre les DGP, d’autres traitements possibles des déchets nucléaires font l’objet de recherches, notamment la transmutation.

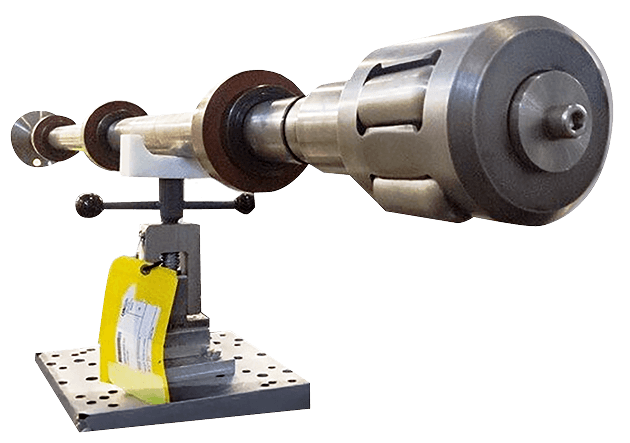

Ce traitement bombarde les déchets avec des amplifications laser par impulsions comprimées pour les transformer de manière à avoir une période radioactive beaucoup plus courte.

Procédure de transmutation des déchets nucléaires

Une période radioactive plus courte signifie une durée de stockage sécuritaire plus courte.

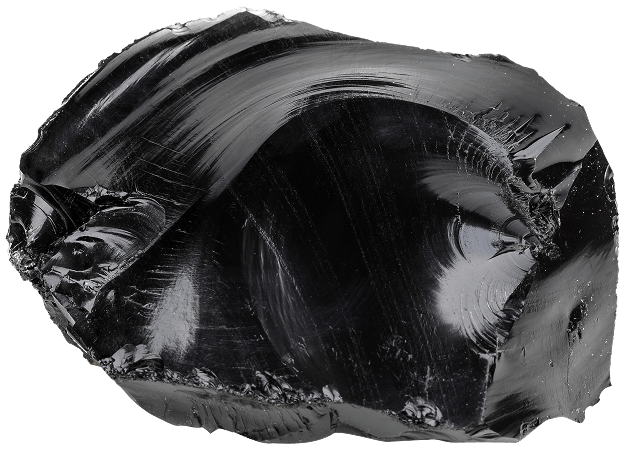

Y a-t-il une autre méthode transformatrice? La vitrification, qui consiste à combiner les déchets de haute activité avec des précurseurs de verre et à les chauffer pour les enrober dans des couches de verre. Une fois enrobé dans le verre, le rayonnement est séquestré en toute sécurité. Ce sont d’excellentes idées, mais pas encore ce qui attend l’Ontario.

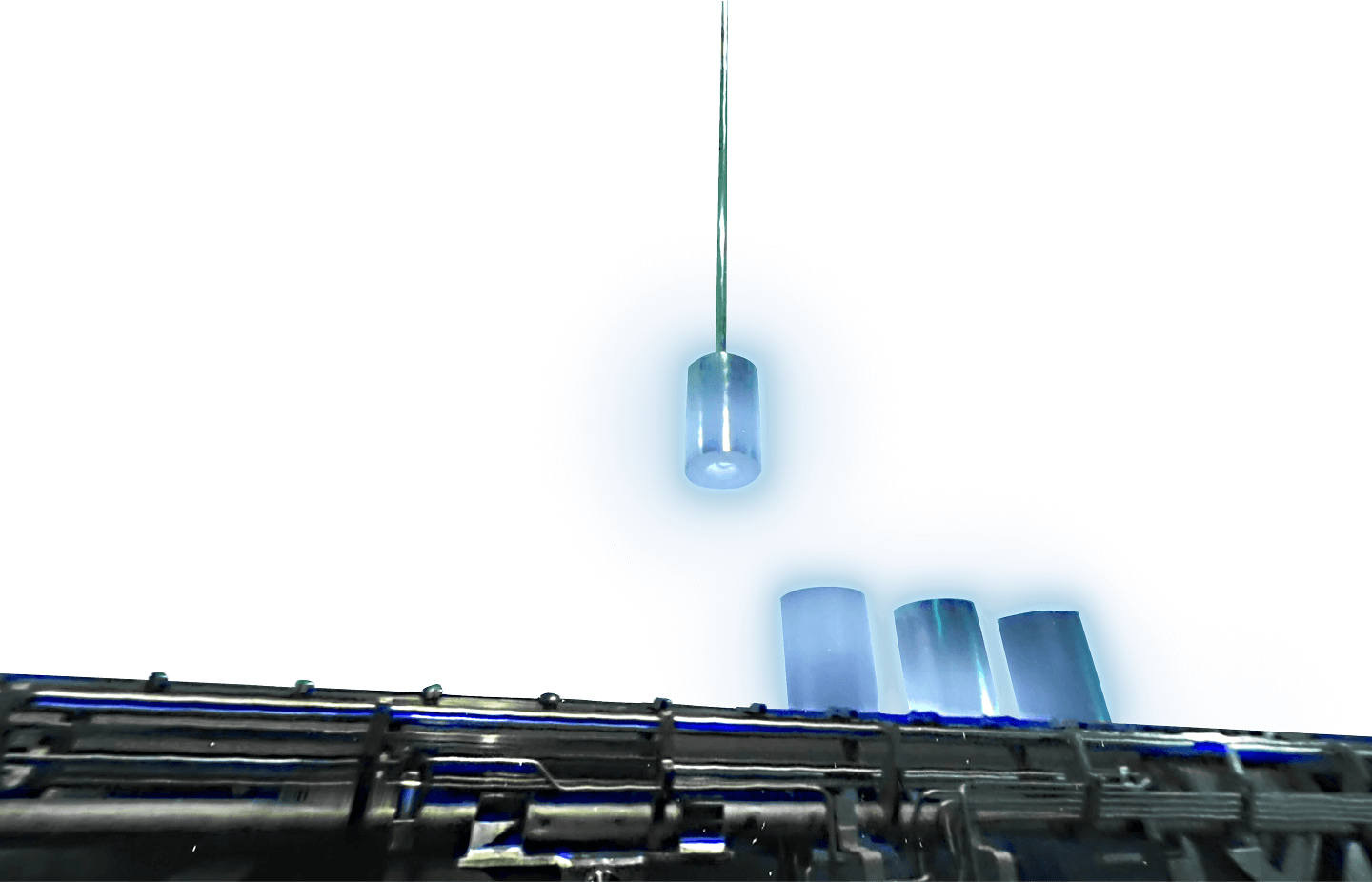

Un fait peu connu dans le monde de l’énergie est que les centrales nucléaires sont utilisées pour produire plus que de l’énergie propre.. Il existe de nombreux sous-produits de valeur qui sont produits naturellement par le processus de réaction nucléaire ou qui peuvent être générés en ajoutant d’autres éléments dans le réacteur.

Dans ces situations, la puissance du réacteur est utilisée pour transformer des éléments en isotopes qui peuvent être utilisés pour le bien de l’humanité. De nos jours, en Ontario, les réacteurs nucléaires servent à produire des isotopes médicaux utilisés dans le monde entier. Les isotopes générés à dessein, tels que le cobalt-60 et le molybdène-99, sont largement utilisés au Canada et dans le monde entier aux fins de différentes applications médicales. Le cobalt-60 est principalement utilisé pour stériliser les équipements médicaux et pour traiter les patients atteints de cancer par radiothérapie, tandis que le molybdène-99 est utilisé pour produire le technétium-99m, un radio-isotope essentiel à l’imagerie diagnostique en médecine nucléaire. Avec les sous-produits nucléaires que sont le carbone 14, l’hélium 3 et le tritium, ces isotopes produits localement jouent un rôle important pour nous tous.

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT : MEILLEURE PRODUCTION D’ISOTOPES

Le molybdène-99 est un ajout récent aux capacités des réacteurs CANDU canadiens. Leur conception unique permet de produire des isotopes médicaux sans interrompre la production d’électricité.

Des études plus poussées suggèrent qu’il est également possible de produire de l’yttrium-90, utilisé pour traiter le cancer du foie, et du lutécium-177, utilisé pour traiter le cancer de la prostate.

Le tritium est l’un des sous-produits de la production d’énergie nucléaire, et il est utilisé partout dans le monde pour la recherche médicale et les lumières autoalimentées. Ses utilisations futures pourraient être encore plus prometteuses.

Combiné au deutérium, un autre sous-produit nucléaire, il pourrait théoriquement produire de grandes quantités d’énergie dans les réacteurs de fusion. Si la théorie devient la pratique, le tritium aura une valeur encore plus grande qu’aujourd’hui.

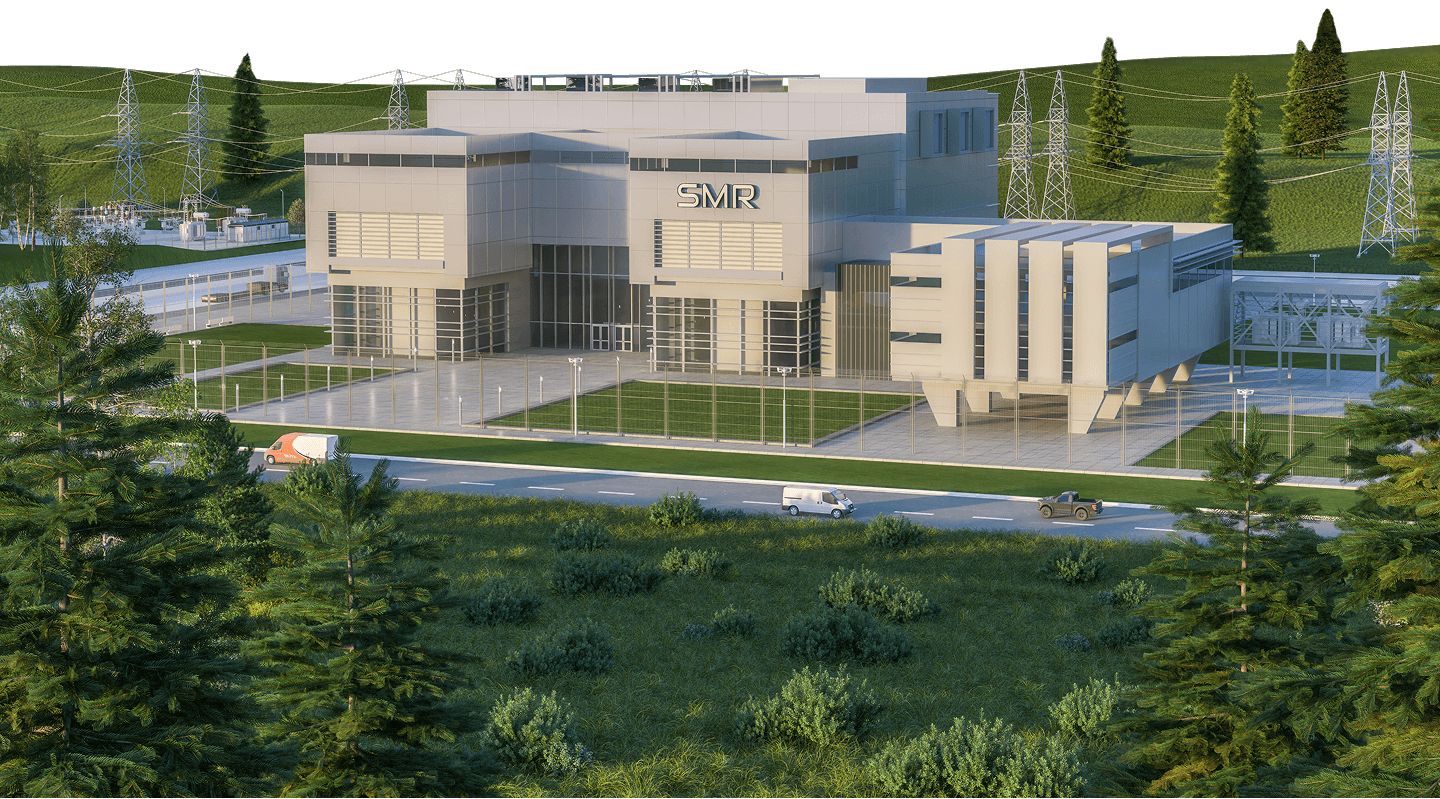

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT : RÉACTEURS MODULAIRES

Certains de nos meilleurs outils pour lutter contre les changements climatiques sont en cours de construction. Les petits réacteurs modulaires (PRM) ont un grand potentiel. Ces nouveaux réacteurs sont une fraction de la taille d’un réacteur à fission nucléaire de base et peuvent être fabriqués et transportés vers des zones plus éloignées pour fournir de l’électricité propre.

Des réacteurs micromodulaires (RMM), encore plus petits, sont également en cours de conception. Capables d’alimenter une collectivité ou un grand complexe industriel avec une énergie propre et fiable pendant des décennies, les PRM et les RMM nous permettront de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles polluants et ouvriront la voie dans la lutte contre les changements climatiques.

La première flotte nord-américaine de quatre PRM est en cours de construction sur le site de la centrale nucléaire de Darlington.Chacun des PRM prévus devrait produire 300 MW, soit suffisamment d’électricité pour alimenter 300 000 foyers. Ensemble, les quatre PRM pourront alimenter 1,2 million de ménages. Une fois qu’ils seront mis en marche en toute sécurité, nous pourrons nous attendre à voir ces petites merveilles installées en plus grand nombre partout au pays au cours des prochaines décennies, à mesure que nous redoublons d’efforts pour contribuer à un avenir énergétique plus durable et propre.

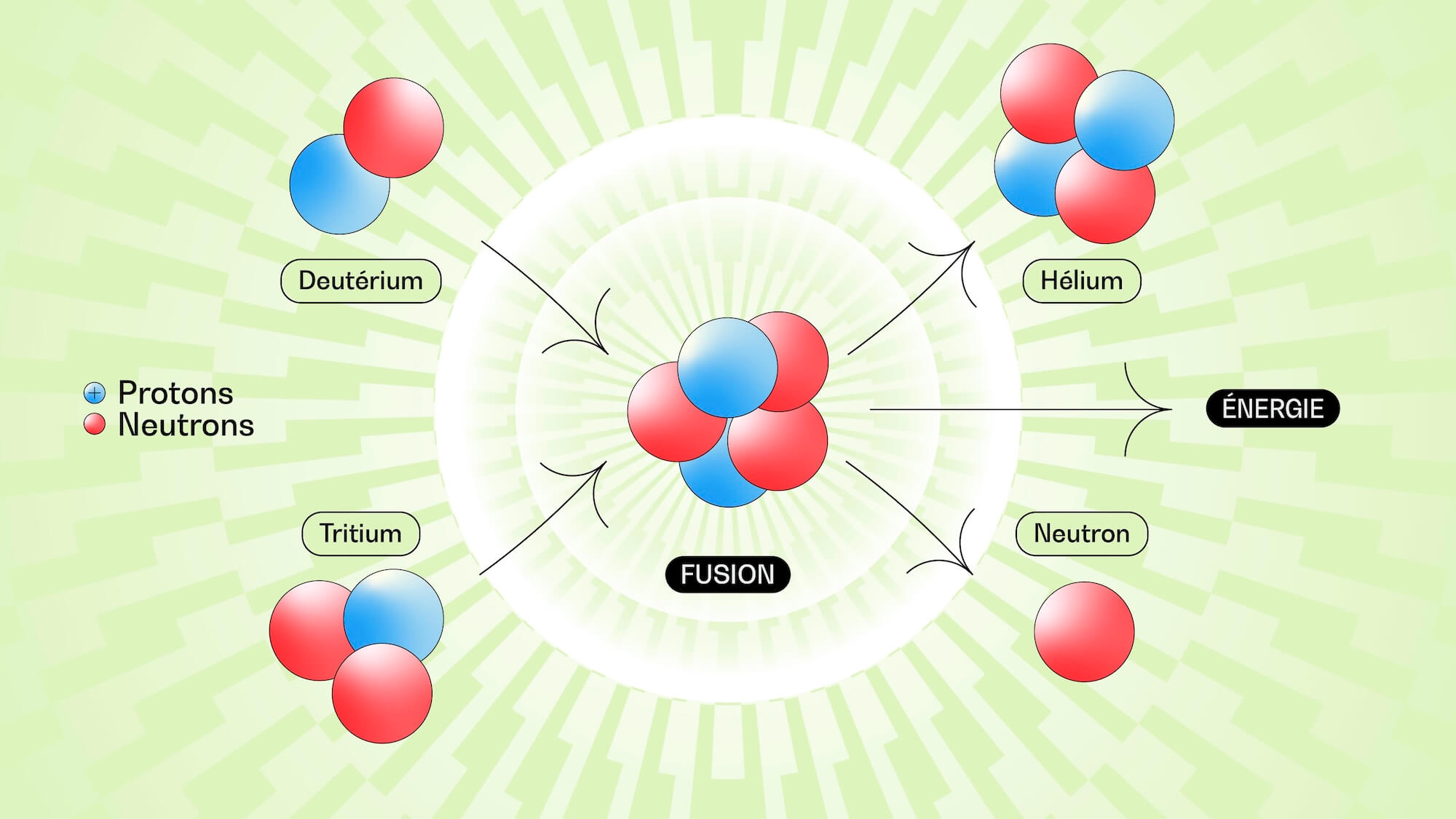

En plus de la fission, l’énergie nucléaire peut également être produite par un processus appelé fusion, dans lequel plusieurs noyaux se combinent en un seul, libérant ainsi d’énormes quantités d’énergie.

C’est ce qui alimente les étoiles, comme notre Soleil. Dans le monde entier, de nombreux experts étudient les réactions de fusion sur Terre et cherchent à déterminer si ces noyaux atomiques peuvent être générés et maintenus de manière à produire de l’électricité de la même manière qu’avec la fission aujourd’hui.

Union d’atomes : la fusion nucléaire

Le tritium et le deutérium, deux sous-produits des réacteurs de fission, pourraient être utilisés pour produire de grandes quantités d’énergie dans les réacteurs de fusion.

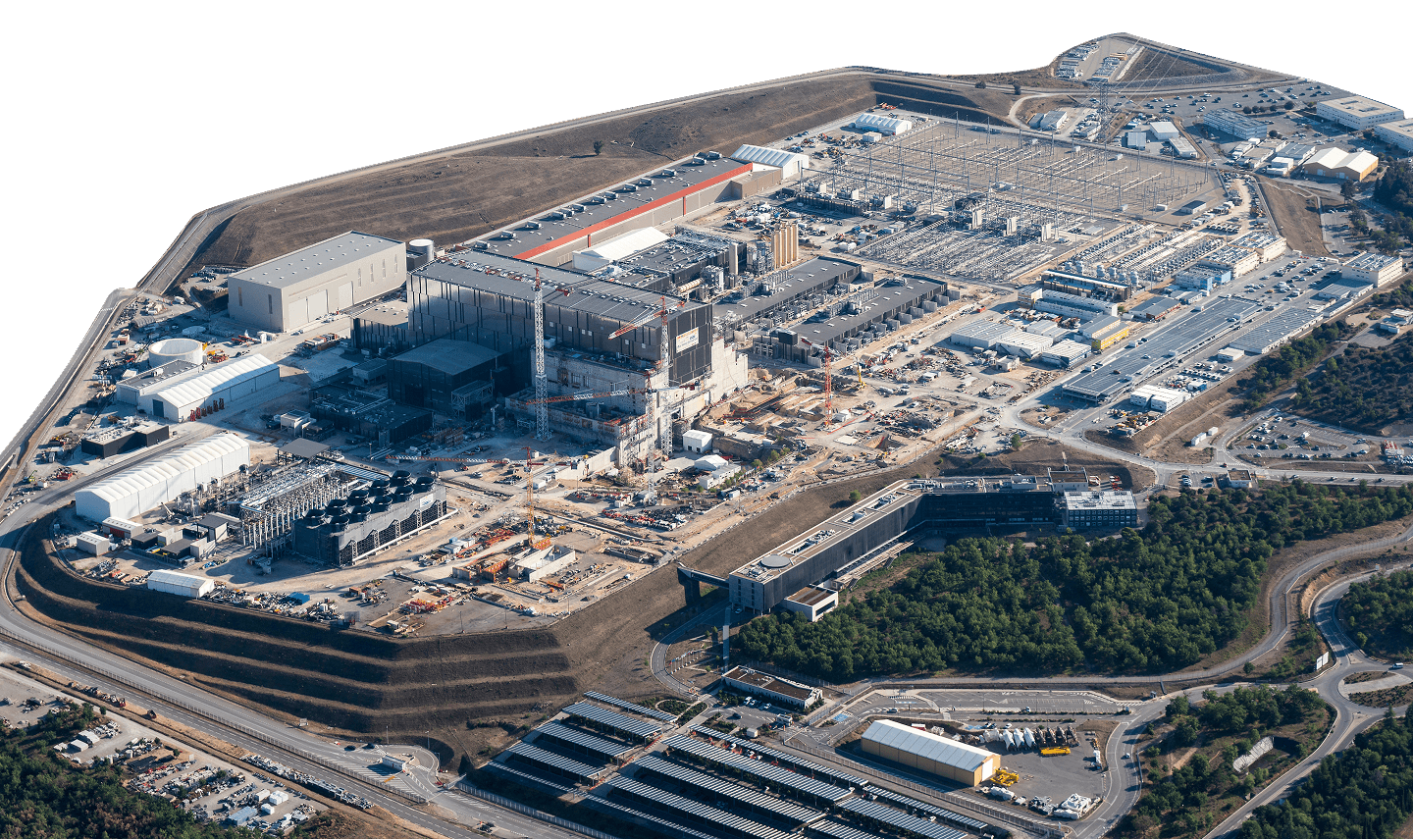

Dans le sud de la France, ITER (une collaboration entre 33 pays) construit la plus grande machine de fusion magnétique au monde, appelé tokamak. Cette expérience vise à prouver la possibilité de produire de l’énergie de fusion à grande échelle.

Un partenariat entre OPG et Stellarex, une entreprise américaine de technologie en matière d’énergie de fusion, est un premier pas vers l’étude des réacteurs de fusion en Ontario.

Le partenariat reconnaît le rôle que la fusion peut jouer étant donné que la demande d’énergie propre de l’Ontario augmentera au cours des prochaines décennies. Verrons-nous à l’avenir de grandes quantités d’électricité produites par des réacteurs de fusion? Peut-être. Mais pour l’instant, il ne s’agit que d’une idée théorique et non pas de la prochaine étape de la production d’énergie nucléaire.

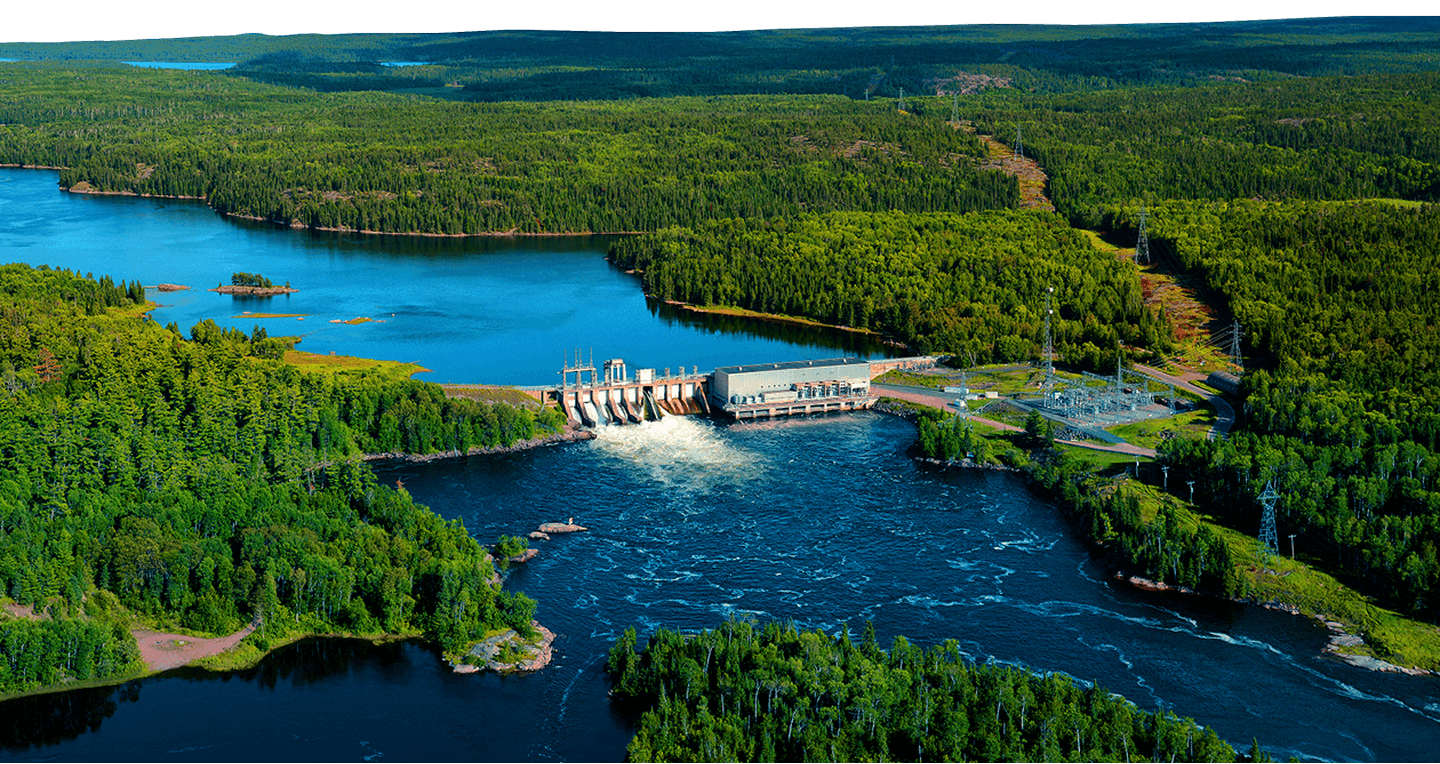

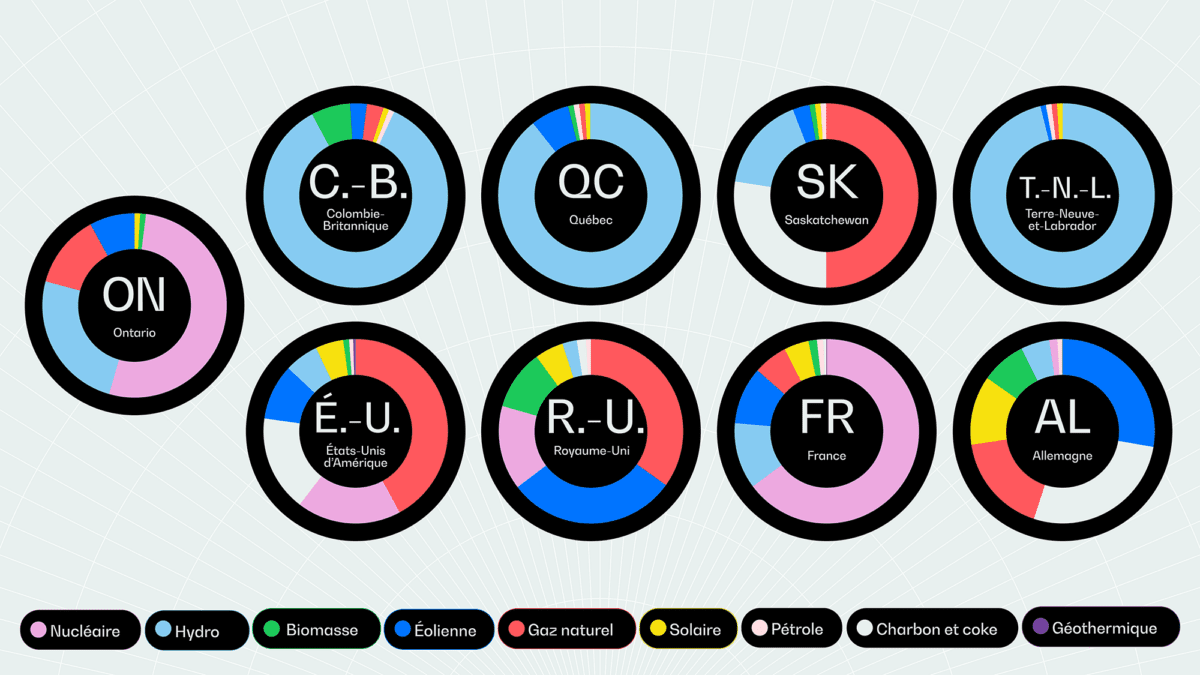

Hydro

Plus de 60 % de l’électricité canadienne est produite à l’aide de l’énergie hydraulique.

Des centrales hydroélectriques ont été construites au Canada là où la géographie et l’hydrographie étaient favorables, surtout au Québec.

Les autres régions qui produisent beaucoup d’hydroélectricité sont, entre autres, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba et l’Ontario.

L’énergie contenue dans l’écoulement naturel de l’eau peut être transformée en énergie que nous pouvons utiliser. Les humains exploitent d’ailleurs cette énergie depuis des milliers d’années!

Les premières utilisations de l’énergie hydraulique comprenaient sa conversion en énergie mécanique pour le broyage et le sciage, ainsi que pour l’irrigation. L’hydroélectricité, ou énergie hydroélectrique, va encore plus loin en convertissant l’énergie mécanique de l’eau en énergie électrique.

En Ontario, l’eau mouvante est une ressource abondante. En fait, jusqu’à la fin des années 1950, la totalité de l’électricité de l’Ontario était produite à l’aide de l’énergie hydraulique.

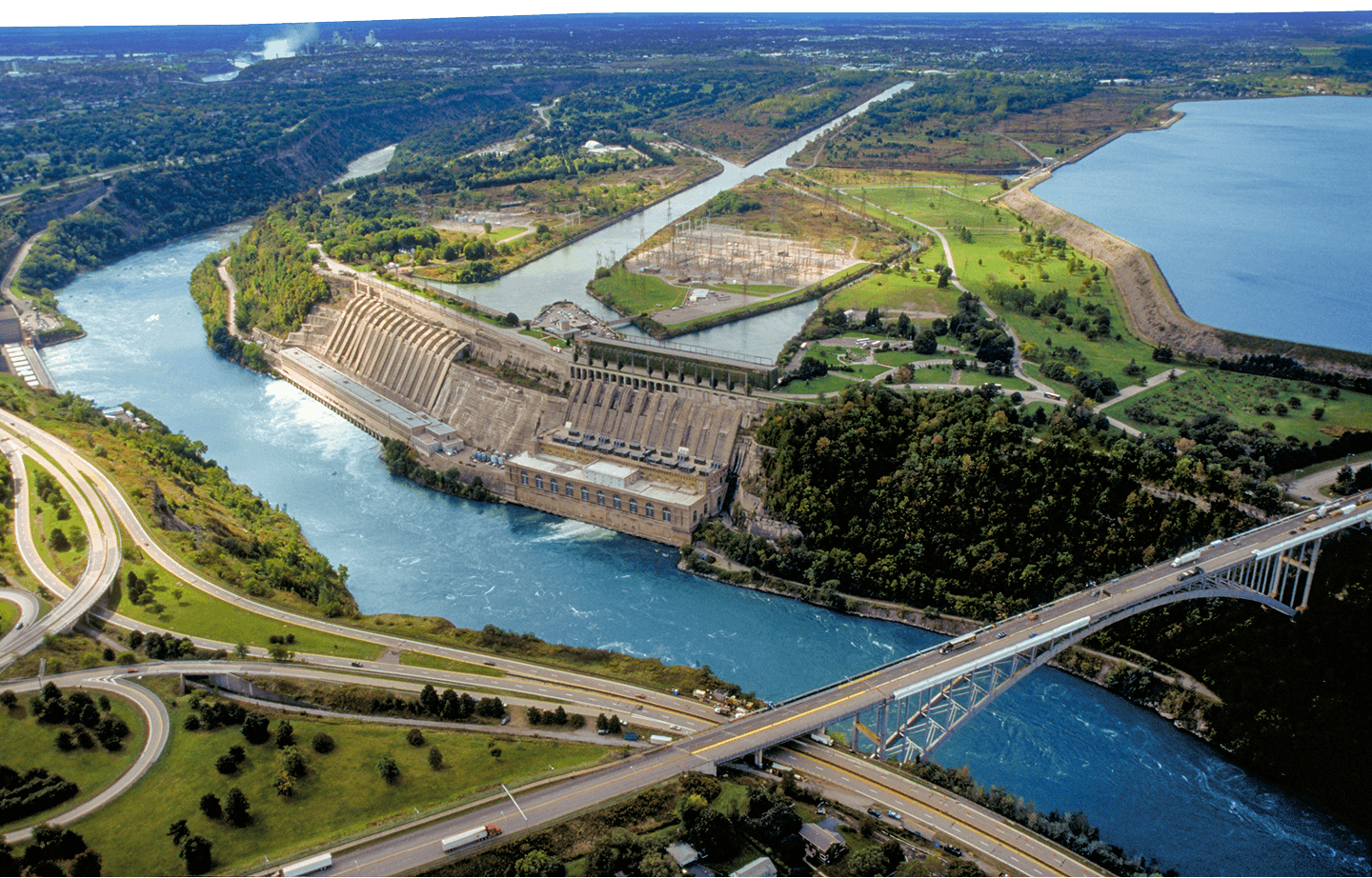

La centrale Sir Adam Beck I d’OPG est entrée en service à Niagara Falls, en Ontario, vers la fin de l’année 1921. À l’époque, c’était la plus grande centrale hydroélectrique au monde. Aujourd’hui, on compte 224 centrales hydroélectriques en exploitation en Ontario, dont plus de 40 ont au moins cent ans. Ensemble, ces centrales produisent environ le quart de l’électricité de l’Ontario.

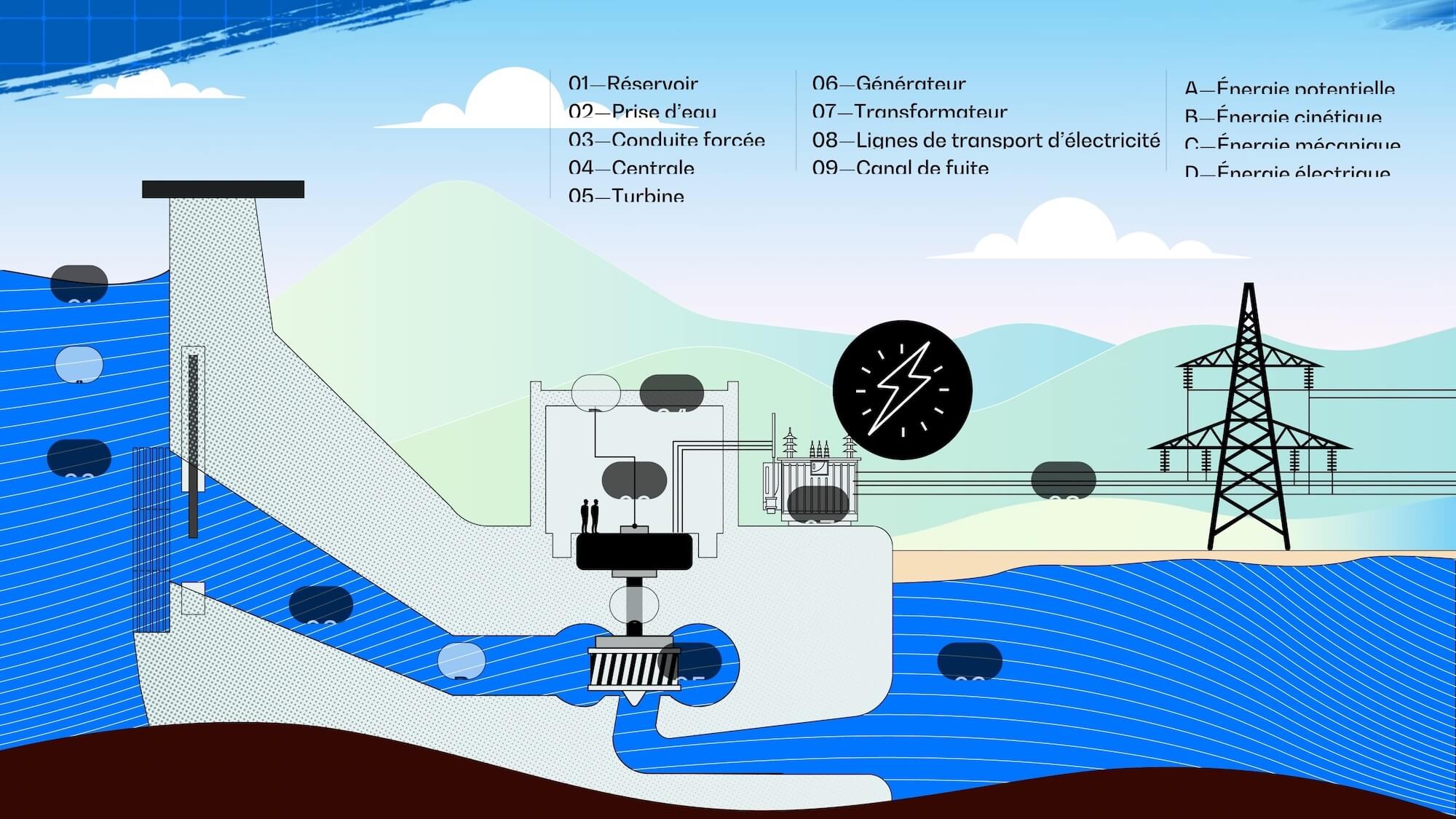

L’eau mouvante a de l’énergie. Elle coule aussi en aval. Et plus sa source est en hauteur, plus son énergie est élevée.

L’eau mouvante peut être redirigée (par des barrages, par exemple) pour qu’une partie de son énergie fasse tourner les pales d’une turbine attachée à un générateur afin de produire un flux d’électricité. Dans certains endroits, les installations hydrauliques altèrent subtilement le paysage. Dans d’autres, des barrages de complexité et de taille variables sont construits et utilisés sur les cours d’eau pour augmenter et contrôler la hauteur, le volume et la vitesse de l’eau avant de la diriger vers une turbine.

Comment produit-on l’hydroélectricité?

L’hydroélectricité est fiable et son exploitation est relativement peu coûteuse et n’émet presque pas de CO2; toutefois, elle présente certains inconvénients. Historiquement, les barrages au Canada ont souvent été construits sans que les communautés autochtones soient consultées, ce qui a eu des répercussions négatives sur leurs territoires ancestraux. Les poissons et autres espèces fluviales, comme les anguilles, peuvent voir leur habitat perturbé, et certaines espèces sont incapables de se rendre à leurs lieux de reproduction, parce que des barrages divisent les cours d’eau.

En outre, bien qu’elle soit facilement rentable au fil du temps en raison de ses faibles coûts d’exploitation et de la longue durée de vie des actifs (de nombreux barrages en Ontario ont plus de 100 ans), les coûts initiaux de construction d’une centrale hydroélectrique sont élevés.De même, il y a un risque de changements futurs des débits d’eau, notamment les sécheresses causées par les changements climatiques, qui pourraient réduire les niveaux d’eau et limiter la production d’énergie hydroélectrique. Néanmoins, malgré ces problèmes, les experts partagent le même avis : l’hydroélectricité continuera d’être un élément important du mix énergétique pour les générations futures.

Générateur hydroélectrique

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT : Modernisation et réfection

Plus de 40 des 224 centrales hydroélectriques en exploitation en Ontario ont plus de 100 ans. OPG exploite 66 centrales hydroélectriques et 239 barrages sur 24 réseaux hydrographiques.

Pour continuer d’y produire une énergie renouvelable à faible émission de carbone et plus économique, OPG met à niveau et optimise ses centrales existantes et leurs composantes en réponse à la demande croissante à mesure que la province poursuit son électrification. Parmi les possibilités de mise à niveau et d’optimisation, notons la réfection des centrales pour moderniser leur infrastructure, l’amélioration de la capacité de production existante, la découverte de gains d’efficacité supplémentaires et, dans certains cas, la mise à niveau de l’ensemble du site.

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT : Plus d’énergie hydraulique

On estime que certains cours d’eau non utilisés pourraient accroître de plus de 4 000 MW la capacité hydroélectrique du réseau électrique de l’Ontario, qui est déjà supérieure à 8 800 MW. Cette hausse se traduirait par une production d’électricité suffisante pour alimenter environ 4 millions de foyers de plus.

La construction de centrales hydroélectriques à tous ces endroits exigera une planification écologique minutieuse et des partenariats avec les communautés autochtones avec lesquelles nous partageons bon nombre de ces cours d’eau. OPG exploite déjà certaines de ses centrales hydroélectriques en partenariat avec des communautés autochtones sur leurs territoires et prévoit poursuivre ces importants partenariats et en nouer de nouveaux.

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT : Protégeons nos poissons

Avec plus de 100 ans d’expérience, nous avons enrichi nos connaissances sur l’effet des installations hydroélectriques sur la faune sauvage.

Les changements de température de l’eau et les barrières infranchissables peuvent causer des problèmes aux espèces indigènes.. Les évaluations environnementales et la surveillance de toutes les installations, nouvelles et anciennes, permettent de détecter les problèmes à résoudre.

En Ontario, des échelles à poissons ont été installées dans certains barrages. Ces passages en pente et en escalier, parfois façonnés avec des rochers et d’autres structures naturelles, offrent aux poissons un détour pour nager ou sauter en amont et ainsi contourner les barrages pour retrouver leurs lieux de reproduction.

De nombreuses échelles à poissons sont devenues des attractions touristiques, comme celle du barrage de Corbett, qui est équipée d’une caméra sous-marine et d’un capteur qui compte les poissons. Toutes les fins de semaine, de la mi-août au début d’octobre, les gens viennent observer les 5 000 à 10 000 saumons quinnat et coho argentés qui remontent la rivière Ganaraska, qui traverse Port Hope, depuis le lac Ontario jusqu’à leurs frayères d’origine.

D’autres espèces importantes, comme l’anguille d’Amérique, sont également touchées. L’échelle Saunders d’OPG est une structure spécialement conçue pour aider les anguilles en migration à contourner le barrage Saunders sur le fleuve Saint-Laurent. Elle contribue au rétablissement de cette espèce menacée en permettant à des milliers d’anguilles d’atteindre en toute sécurité leur habitat en amont chaque année.

Gaz naturel

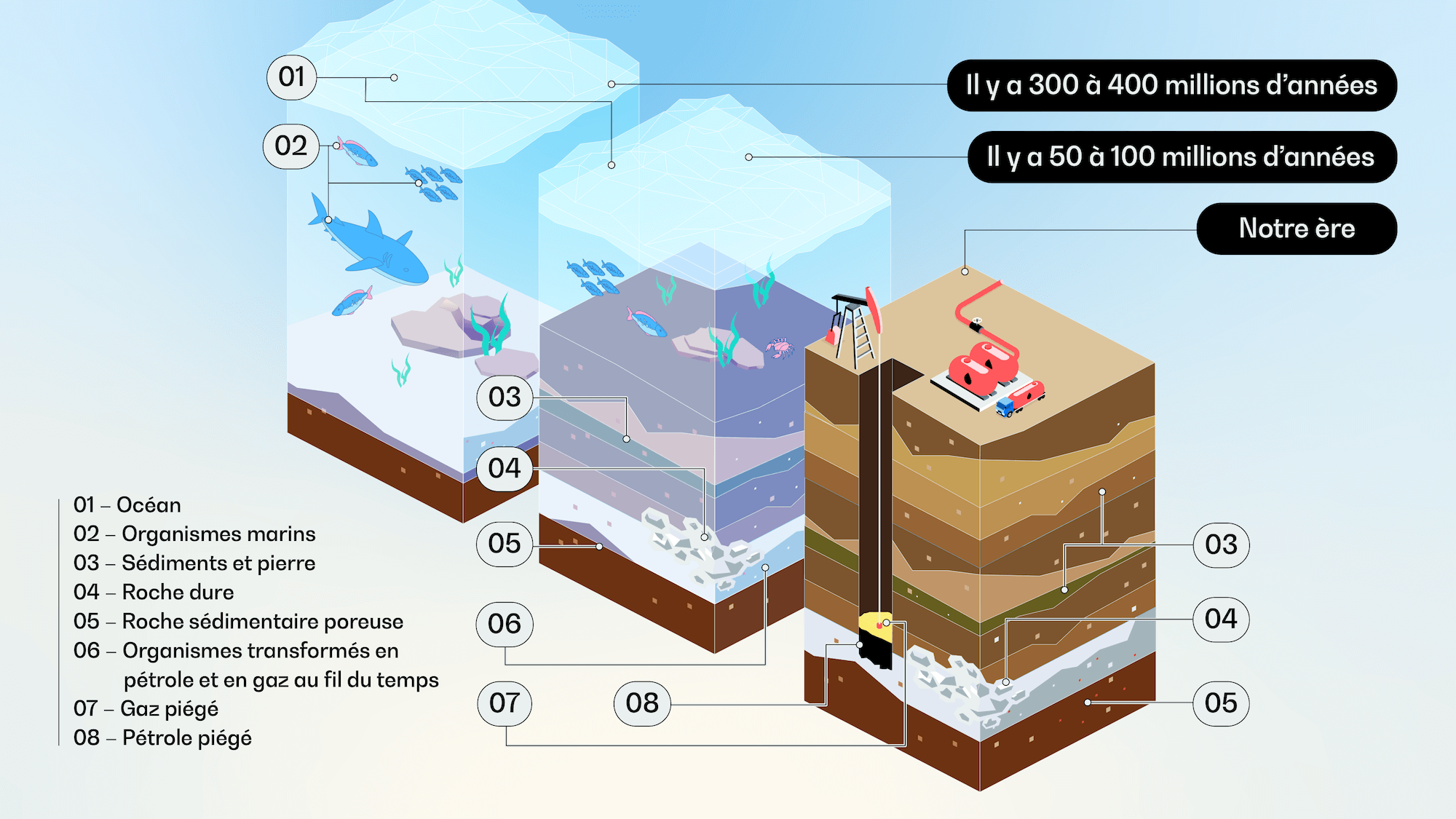

Sur des millions, voire de centaines de millions d’années, la chaleur et la pression transforment la matière végétale et animale en décomposition, enfouie profondément dans les couches de roches sédimentaires, en hydrocarbures solides, liquides ou gazeux (des composés chimiques organiques constitués d’hydrogène et de carbone), y compris le pétrole brut, le gaz naturel brut et le charbon.

Des puits profonds sont forés pour extraire le gaz naturel brut, qui se compose de quantités variables d’hydrocarbures, principalement du méthane, mais aussi de l’éthane, du propane, du butane et du pentane, ainsi que de l’azote, du dioxyde de carbone, du sulfure d’hydrogène, de l’hélium et de l’eau.

Le méthane, l’éthane, le propane, le butane et le pentane sont appelés liquides de gaz naturel (LGN). La plupart des LGN et des autres composantes sont retirés, les LGN étant vendus et utilisés séparément. Le méthane piégé dans les couches de charbon souterraines, appelé gaz de charbon (GC), peut également être recueilli et utilisé comme gaz naturel.

Formation du gaz naturel

En Ontario, le gaz naturel a produit environ deux fois moins d’électricité que les centrales hydroélectriques au cours des dernières années. Toutefois, la capacité des centrales au gaz naturel est actuellement supérieure à celle des centrales hydroélectriques.

Cette capacité est très importante pour éviter les pannes d’électricité. La consommation du gaz naturel peut fluctuer grandement en fonction des besoins découlant des variations climatiques qui réduisent ou augmentent également la disponibilité des énergies éolienne et solaire. De plus, l’Ontario devra augmenter sa consommation de gaz naturel pour combler toute pénurie à mesure que les centrales nucléaires seront fermées aux fins de réfection et que de nouvelles sources d’énergie propre entreront en jeu. Le gaz naturel est largement utilisé pour la cuisine et le chauffage des maisons partout en Ontario et au Canada, et il joue aussi un rôle important dans le mix énergétique en tant que source fiable. Il est important d’avoir des centrales au gaz naturel qui répondent rapidement aux besoins du réseau en cas d’augmentations soudaines de la demande d’électricité et d’une contribution insuffisante des sources intermittentes comme les énergies éolienne et solaire.

L’Ontario a cessé d’utiliser le charbon pour alimenter les centrales électriques en 2014 dans le cadre de la Loi sur l’abandon du charbon pour un air plus propre. Le gaz naturel, qui est plus propre parce qu’il libère 50 % moins de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère que le charbon, demeure une source d’énergie fiable pour notre province.

Comment le gaz naturel produit de l'électricité

Il existe deux méthodes, et elles sont basées sur la combustion. Le gaz naturel contient de l’énergie : composé essentiellement de méthane, il dégage beaucoup de chaleur lorsqu’il brûle. Cette chaleur peut servir à faire bouillir de l’eau pour créer de la vapeur à haute pression.

De la vapeur dilatée est utilisée pour faire tourner une turbine reliée à une génératrice qui produit de l’électricité. Ce processus est appelé le cycle à combustion externe. La combustion est le nom du processus chimique au cours duquel un objet réagit rapidement avec l’oxygène et dégage de la chaleur. En d’autres termes, il brûle. Le mot « externe » indique que le combustible est brûlé à l’extérieur du processus qui entraîne la turbine. Dans ce type de centrale, il est possible d’utiliser une chaudière polycombustible qui peut brûler un autre combustible que le gaz naturel, comme le pétrole.

Production d’énergie à cycle combiné à base du gaz naturel

Il existe une deuxième méthode d’utilisation, plus efficace, de l’énergie du gaz naturel. Appelée centrale à gaz à cycle combiné, elle associe un cycle de combustion interne à un cycle de combustion externe en deux étapes :

- Premièrement, la combustion du gaz naturel se fait dans sa propre turbine. Le fonctionnement est comparable au moteur à combustion interne d’un avion à réaction : une fois allumés, les gaz chauds en expansion font tourner les pales d’une turbine, qui fait tourner un générateur pour produire de l’électricité.

- Ensuite, les gaz d’échappement chauds de cette turbine sont utilisés pour faire bouillir de l’eau et créer de la vapeur à haute pression qui fait tourner les pales d’une deuxième turbine, laquelle fait également tourner un deuxième générateur pour produire de l’électricité.

Les centrales au gaz naturel demeurent essentielles pour réagir rapidement aux fluctuations de la demande d’énergie, malgré leurs émissions de CO2 relativement importantes qui demeurent l’un de leurs plus grands inconvénients.

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT : Hydrogène à faible émission de carbone et gaz naturel renouvelable ou synthétique

L’hydrogène à faible émission de carbone et le gaz naturel renouvelable (GNR) peuvent être mélangés à des centrales électriques alimentées au gaz naturel pour contribuer à réduire le dioxyde de carbone net.

L’Ontario a déjà lancé des projets d’hydrogène et de GNR dans plusieurs de ses municipalités, dont London, Ottawa, Toronto, Markham, Hamilton, Ilderton et Niagara Falls. Avec un réseau électrique presque entièrement exempt d’émissions de carbone (environ 90 %), l’Ontario est en bonne position pour soutenir la production d’hydrogène à faible émission de carbone.

Atura Power, une filiale d’OPG, est en train de mettre sur pied le Niagara Hydrogen Centre, qui deviendra la plus grande installation de production d’hydrogène propre de l’Ontario. Située à Niagara Falls, cette installation utilisera un électrolyseur de 20 MW pour séparer l’eau en molécules d’hydrogène et d’oxygène. Ce processus sera alimenté entièrement par l’énergie propre produite par la centrale hydroélectrique Sir Adam Beck, située à proximité.

Le GNR est entièrement interchangeable avec le gaz naturel conventionnel. Il s’agit principalement de méthane produit par la décomposition de la matière organique. Il peut être recueilli dans les installations de traitement des déchets, les stations d’épuration des eaux d’égout et les programmes des boîtes vertes.

Stanton Farms, à Ilderton, est le premier fournisseur de GNR en agriculture de l’Ontario. On y produit plus de trois millions de mètres cubes de GNR chaque année à partir de la biodigestion du fumier de ses vaches (des bactéries le digèrent dans de grandes cuves, puis le gaz est recueilli et raffiné). Stanton Farms peut détourner annuellement 60 000 tonnes de déchets organiques des sites d’enfouissement et capter 11 000 tonnes de méthane, empêchant ainsi le rejet de ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Le gaz naturel synthétique (GNS) est un gaz de qualité pipeline qui est produit par le procédé Sabatier : une réaction chimique dans un réacteur à haute température dans lequel le méthane et l’eau sont produits à partir d’hydrogène et de dioxyde de carbone. Si on utilise de l’hydrogène à faible émission de carbone, le GNS peut également réduire l’intensité carbonique du réseau de gaz naturel, mais des moyens plus efficaces de créer du GNS sont nécessaires pour rendre cette option plus viable.

Éolienne

L’énergie cinétique du vent peut être convertie sous forme d’énergies utiles, comme l’énergie mécanique ou électrique. Depuis des siècles, l’énergie éolienne est utilisée pour déplacer les voiliers, faire tourner les moulins à broyer le grain, et pomper l’eau.

Aujourd’hui, l’énergie éolienne sert à plus encore, notamment à produire de l’électricité pour les maisons, les fermes et les petites entreprises.

Dans les dernières décennies, nous avons assisté à un véritable boom dans la construction de grandes éoliennes et dans sa contribution au réseau quant à la quantité d’électricité produite.

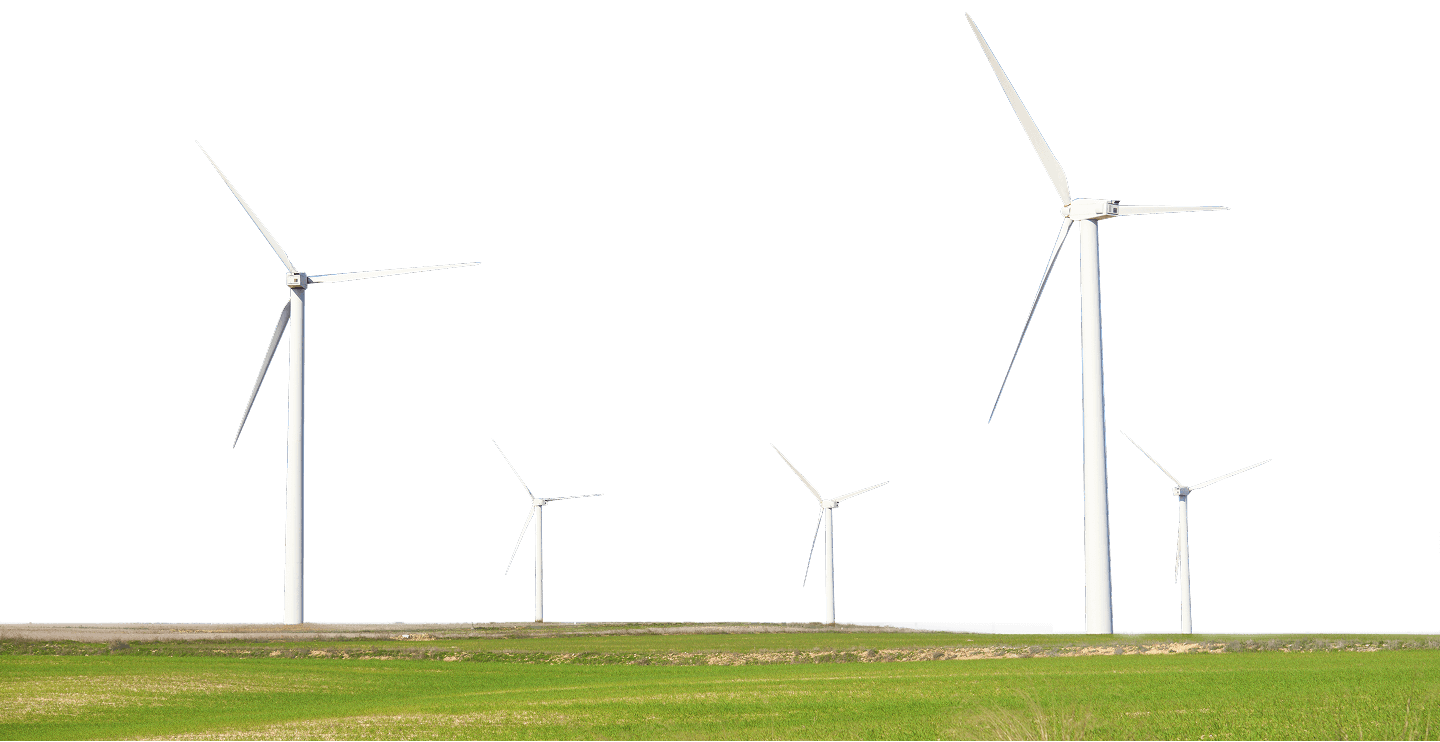

De grands parcs éoliens apparaissent dans des régions choisies pour leurs vents forts et constants.

En 2023, un peu plus de 8 % de l’électricité totale produite pour le réseau de l’Ontario sera d’origine éolienne, ce qui représente suffisamment d’énergie pour alimenter près de 1,3 million de foyers cette année-là.

Comment utilise-t-on le vent pour produire de l’électricité?

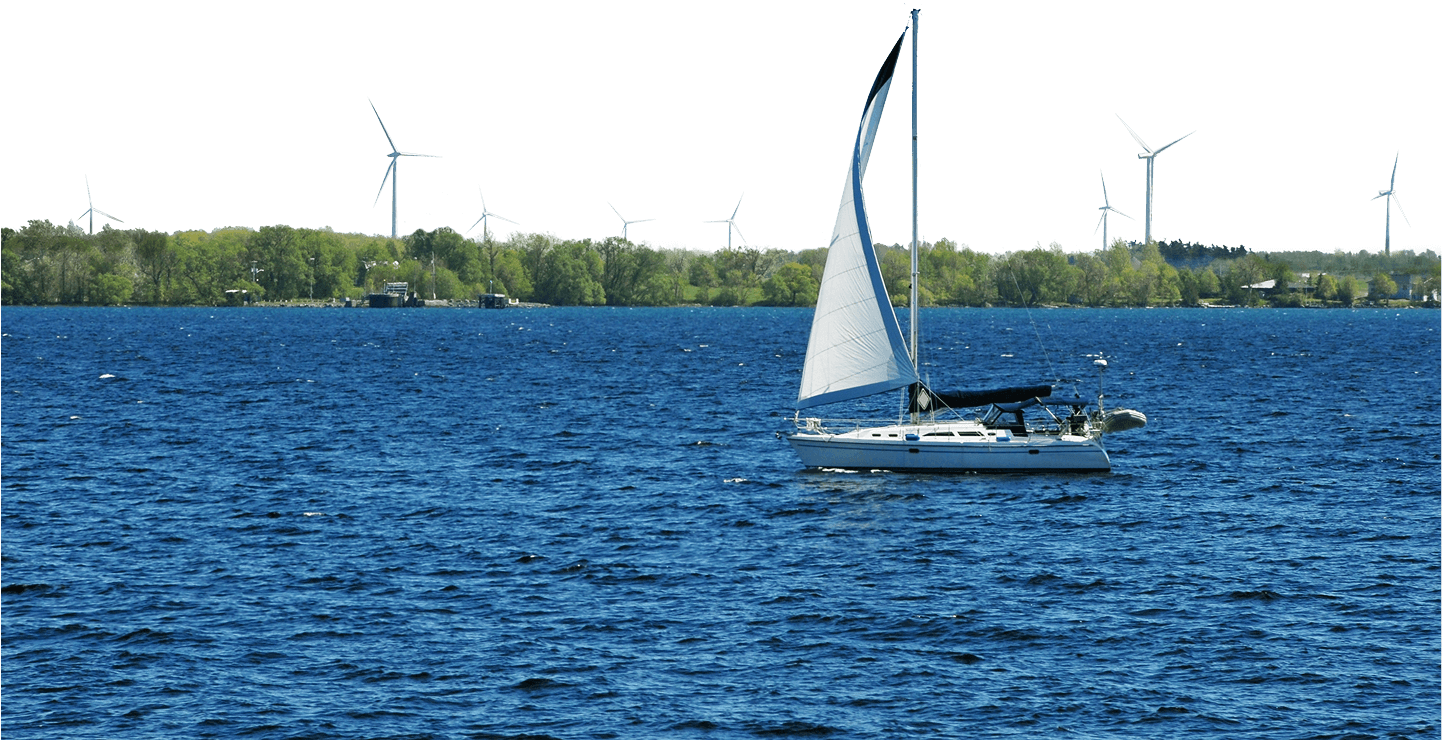

Le vent est de l’air qui circule, et l’air qui circule possède de l’énergie. Une partie de cette énergie fait tourner les pales d’une turbine attachée à un générateur, produisant un flux d’électricité.

Lorsque la direction du vent change, la turbine change d’orientation, telle la voile d’un bateau, de sorte que le vent arrive toujours à faire tourner les pales.

Comment un moulin à vent produit de l'électricité

Malheureusement, le vent ne souffle pas sans cesse. Les vents sont beaucoup plus forts en hiver qu’en été.

Au Canada, par exemple, la quantité d’électricité produite par le vent en novembre est le double de celle produite en août. Les vents sont également plus forts en milieu de journée qu’en début de matinée et en soirée, lorsque la demande est la plus forte. En cas de vents très forts, les éoliennes doivent être arrêtées pour éviter qu’elles soient endommagées.

Toutes les turbines vibrent, font du bruit et comportent des pièces mobiles dangereuses, mais les éoliennes, étant installées en plein air, posent des problèmes particuliers pour les oiseaux, les chauves-souris et les humains, ajoutant aux préoccupations quant à leur emplacement.

Les grandes pales rotatives d’une éolienne peuvent démarrer, ralentir ou accélérer en fonction des variations du vent. Les oiseaux et les chauves-souris qui passent à proximité ont donc du mal à les éviter. Outre le risque d’être heurtées par les pales, les variations rapides de pression de l’air lorsque le vent passe sur les pales peuvent provoquer un barotraumatisme – des lésions parfois fatales aux poumons des chauves-sauris qui volent trop près. En raison de ces préoccupations, les éoliennes actuelles en Ontario font l’objet d’une surveillance continue, et des lignes directrices encadrent tout nouveau projet, notamment en ce qui concerne leur positionnement de manière à éviter les voies migratoires des oiseaux et des chauves-souris.

De plus, lorsque les pales traversent l’air, elles génèrent un bruit aérodynamique qui s’ajoute au bruit mécanique et aux vibrations des composants internes. Bien que les niveaux de bruit mesurés soient inférieurs à ceux reconnus pour avoir une incidence directe sur la santé humaine, certaines personnes les trouvent tout de même gênants ou dérangeants. L’impact sur d’autres animaux n’est pas encore clairement établi, mais il est possible que de nombreuses espèces évitent les zones où se trouvent des éoliennes, causant ainsi une perte d’habitat nécessaire à l’alimentation, au repos et à la reproduction de ces espèces.

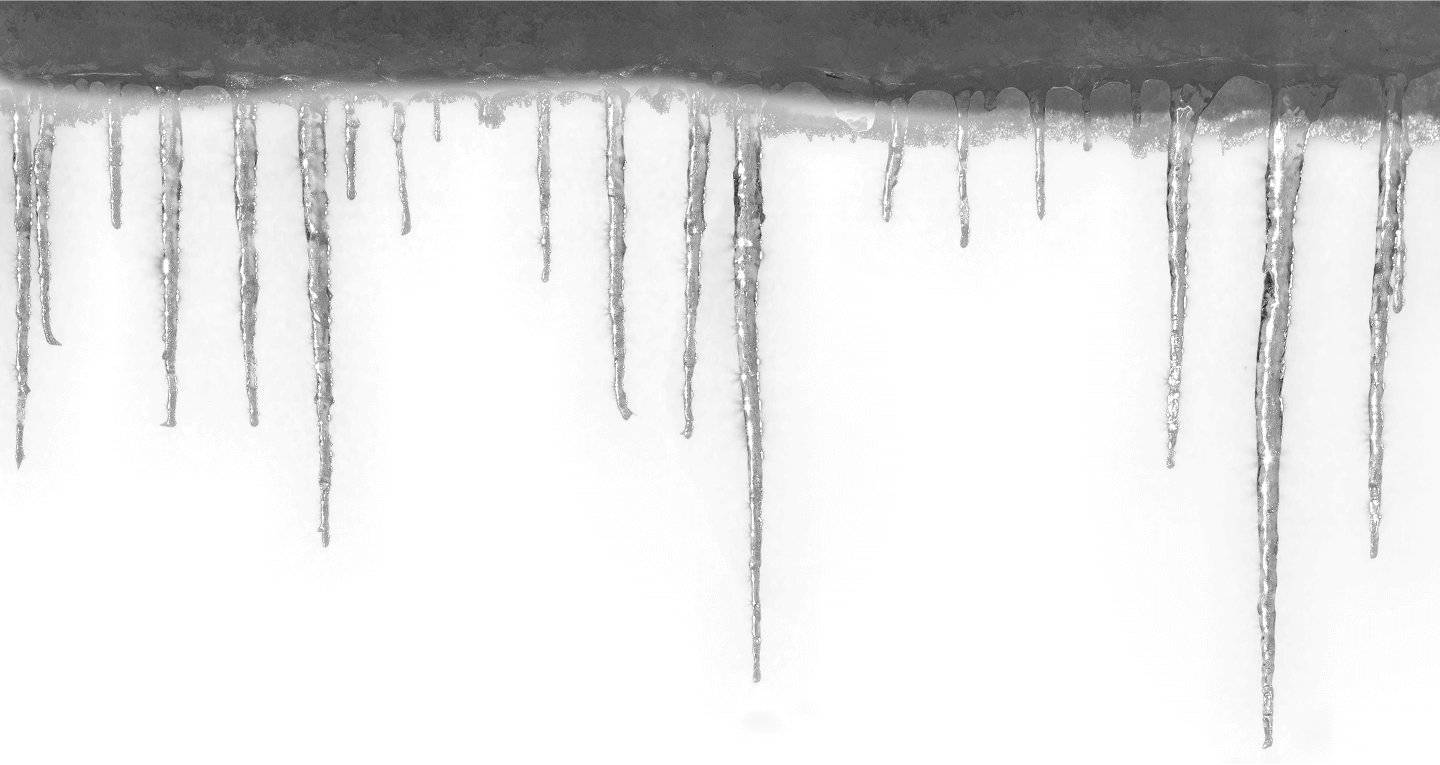

Le climat froid en Ontario peut également entraîner des fermetures ou un accès réduit pour l’entretien pendant les mois d’hiver.

Par exemple, l’accumulation de glace sur les pales d’éoliennes peut causer des dommages importants ou des défaillances du matériel. Le taux élevé de réparation et de remplacement des pales et d’autres pièces peut signifier que de nombreux matériaux composites finissent dans les dépotoirs, ajoutant un autre élément à la liste des inconvénients. Tout comme l’énergie solaire, l’énergie éolienne bénéficiera énormément du développement de systèmes de stockage à grande échelle qui permettront d’utiliser l’électricité au moment où elle est nécessaire, et non seulement au moment de la production.

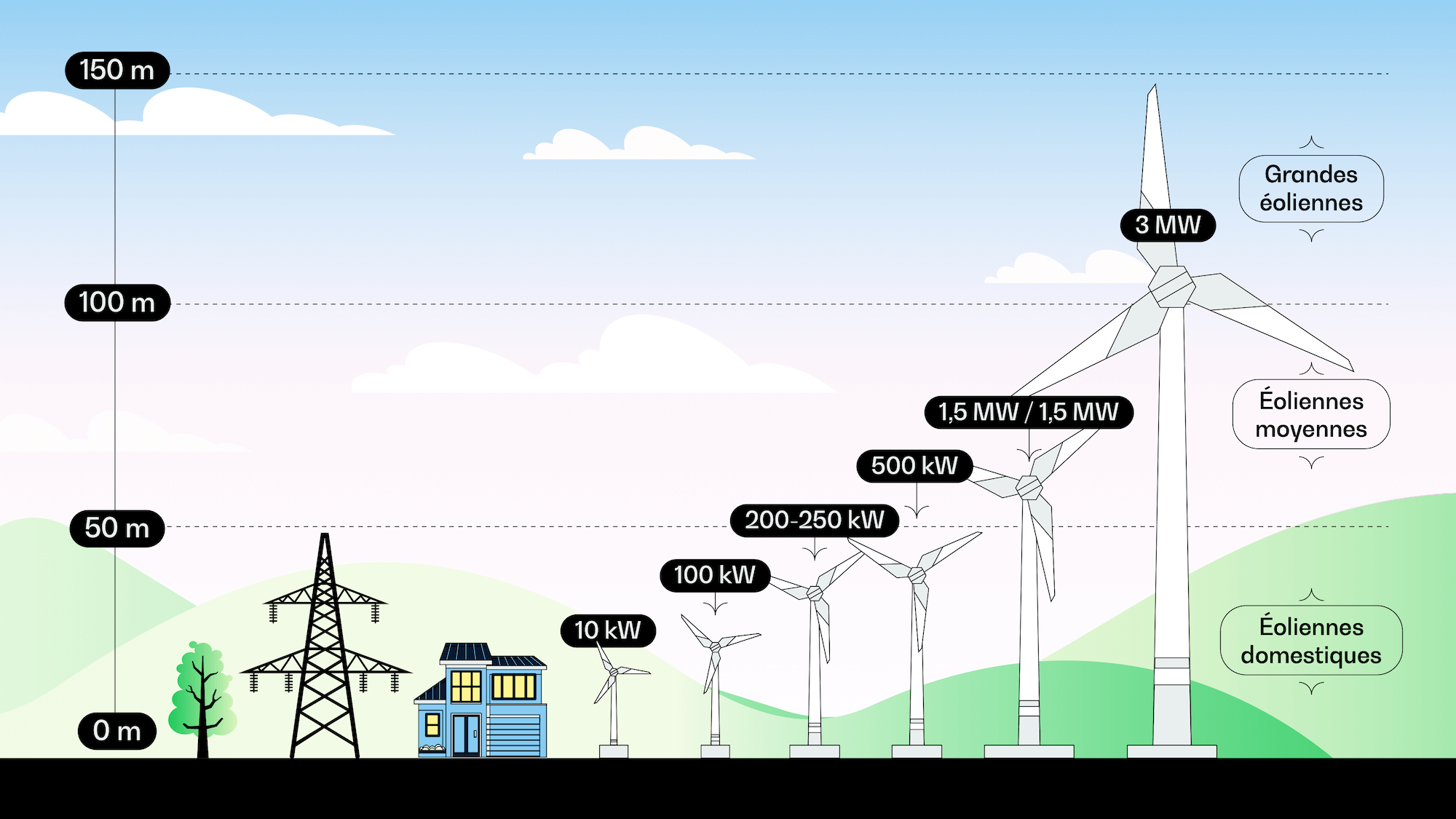

Éoliennes plus grandes = plus d’électricité

Une plus grande turbine équivaut à une production d’électricité plus importante.

Plus l’éolienne est haute et plus ses pales sont longues et grandes, plus la surface balayée est importante, ce qui permet de produire plus d’électricité. La taille des éoliennes ne cesse donc d’augmenter afin d’optimiser leur efficacité. Les plus grandes turbines au monde mesurent plus de 200 mètres de haut!

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT : Localisation de nouveaux sites de parcs éoliens

L’énergie éolienne est limitée par la géographie. Les terrains adéquats sont limités. Il est difficile de trouver des emplacements adaptés aux éoliennes. De nombreux pays et régions à proximité des océans et des mers utilisent des parcs éoliens en mer, où les vents sont plus élevés que sur la terre ferme.

L’Ontario ne borde pas un océan, mais nous avons les Grands Lacs. Le projet éolien de Wolfe Island, près de Kingston, en Ontario, illustre comment on peut tirer parti de la géographie de manière inventive. Le projet, en service depuis 2024, compte 86 éoliennes en exploitation pour une capacité de 198 MW, ce qui est suffisant pour alimenter environ 198 000 foyers.

Solaire

![light-burst-shutterstock_2560108343_Sun [Converted] 1 light-burst-shutterstock_2560108343_Sun [Converted] 1](https://wattnext.ca/wp-content/uploads/2025/07/light-burst-shutterstock_2560108343_Sun-Converted-1.png)

Serait-elle la ressource d’énergie renouvelable par excellence? Il suffit de lever les yeux pour la voir : le soleil! L’énergie solaire est l’énergie provenant du soleil sous forme de chaleur rayonnante et de lumière.

L’énergie rayonnante du soleil peut être utilisée pour éclairer et chauffer les bâtiments et produire de l’électricité. Par le passé, l’énergie solaire a été exploitée au moyen de technologies solaires passives, c’est-à-dire sans équipement électrique ou mécanique. Mais les progrès et la disponibilité de la technologie solaire photovoltaïque dans les dernières années nous ont donné les moyens de convertir directement la lumière du soleil en électricité.

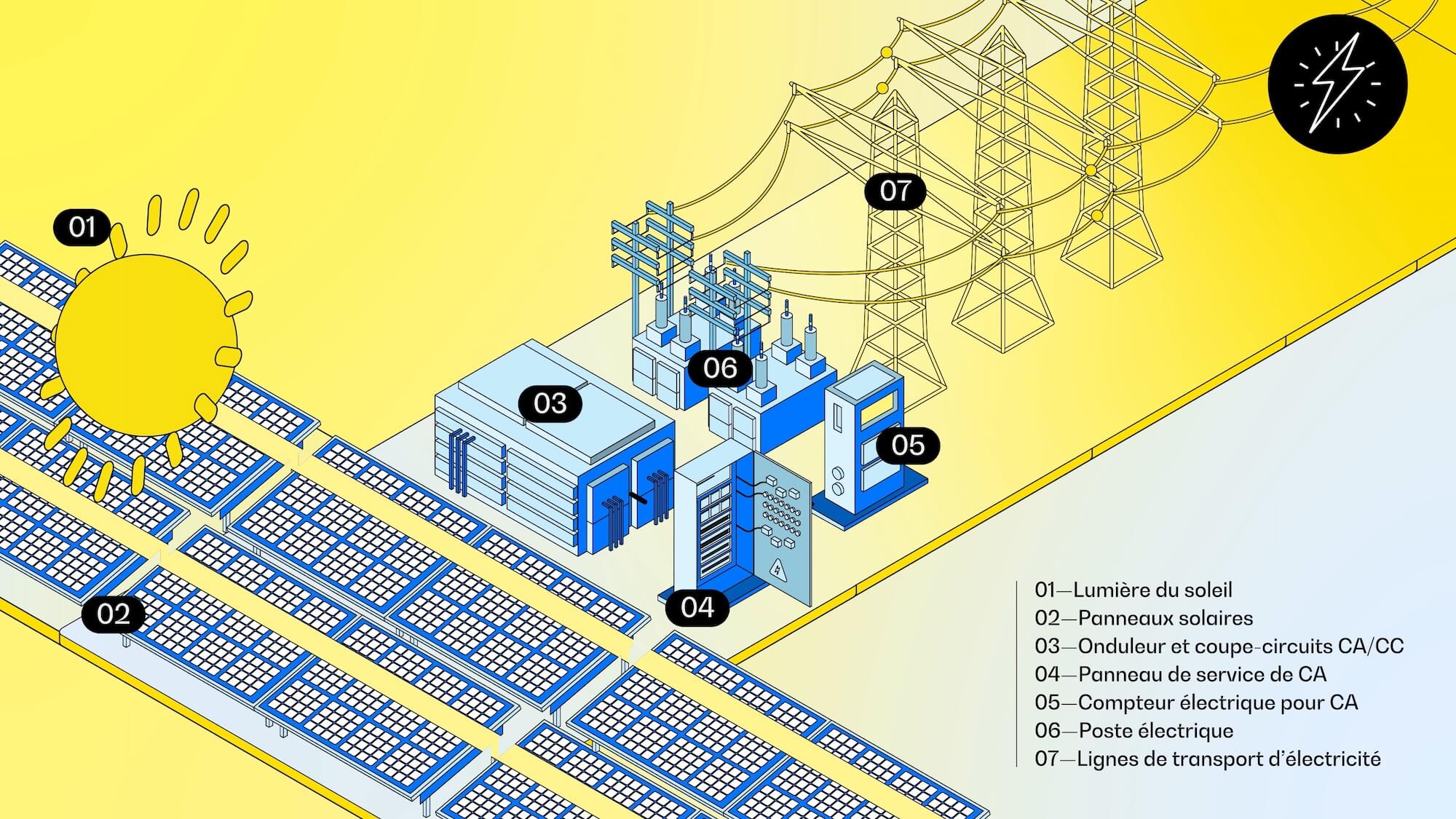

Comment la lumière du soleil génère de l'électricité

La lumière du soleil, comme toute autre source lumineuse, produit des vagues de photons; des photons qui possèdent de l’énergie.

Une cellule solaire photovoltaïque est constituée de matériaux spécialement sélectionnés qui réagissent à la lumière. Pas besoin de faire tourner des aimants pour déplacer les électrons. Une partie de l’énergie de la lumière du soleil peut alimenter directement les électrons de ces matériaux pour les faire bouger et produire de l’électricité.

Ce flux d’électrons nécessite ensuite une étape supplémentaire : l’onduleur solaire. Un dispositif électronique qui le convertit de CC (courant continu) à CA (courant alternatif), le type de courant qui peut être ajouté au réseau.

Comment la lumière du soleil sert-elle à produire de l’électricité?

L’énergie solaire ne peut être exploitée que pendant la journée et que si la lumière du soleil est suffisante. Les panneaux photovoltaïques perdent de leur puissance lorsqu’ils sont bloqués par des nuages, des bâtiments, une couverture de neige ou d’autres obstacles.

L’énergie solaire est particulièrement précieuse en été, lors des journées chaudes et ensoleillées, alors qu’elle permet de compenser l’utilisation accrue de la climatisation et de réduire la pression sur le réseau électrique.

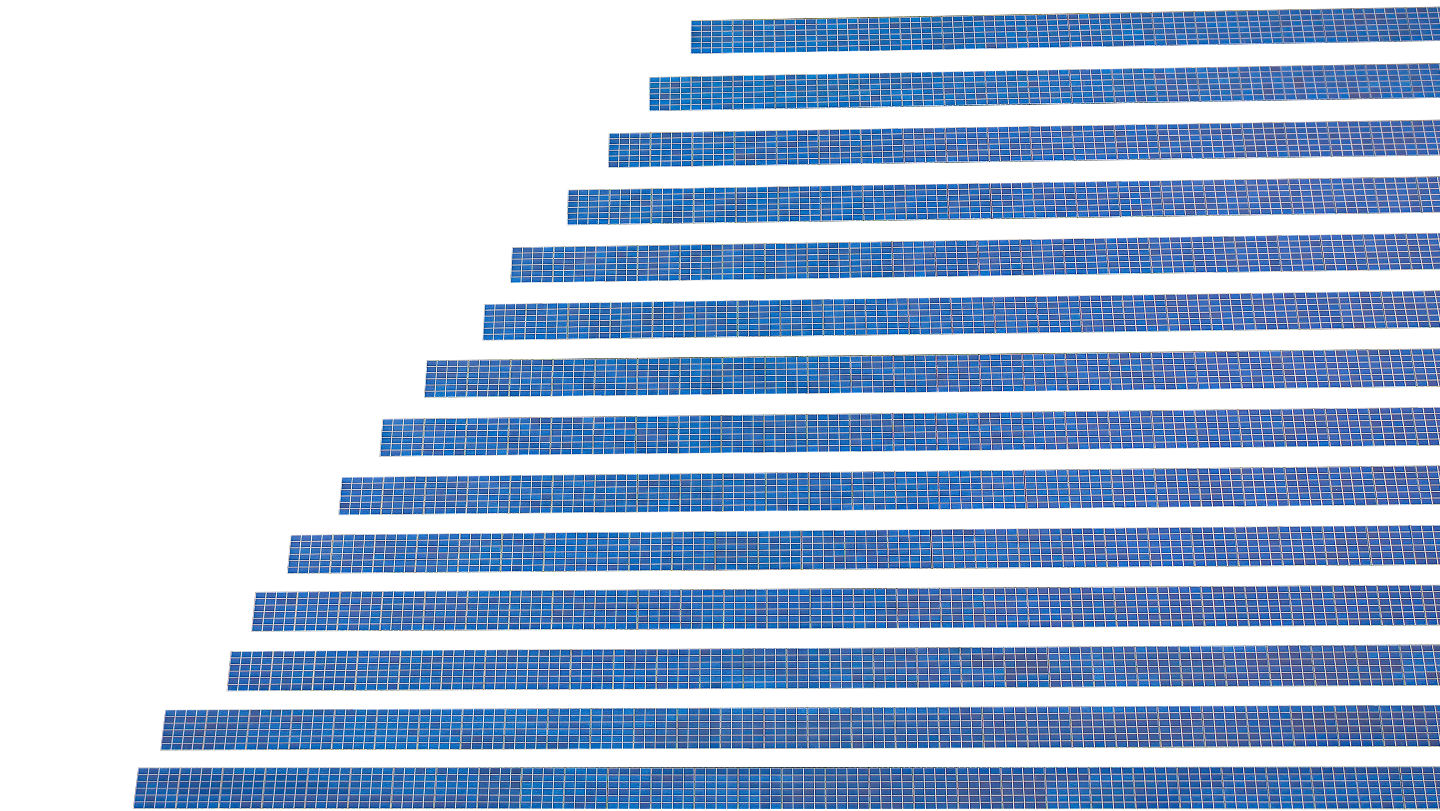

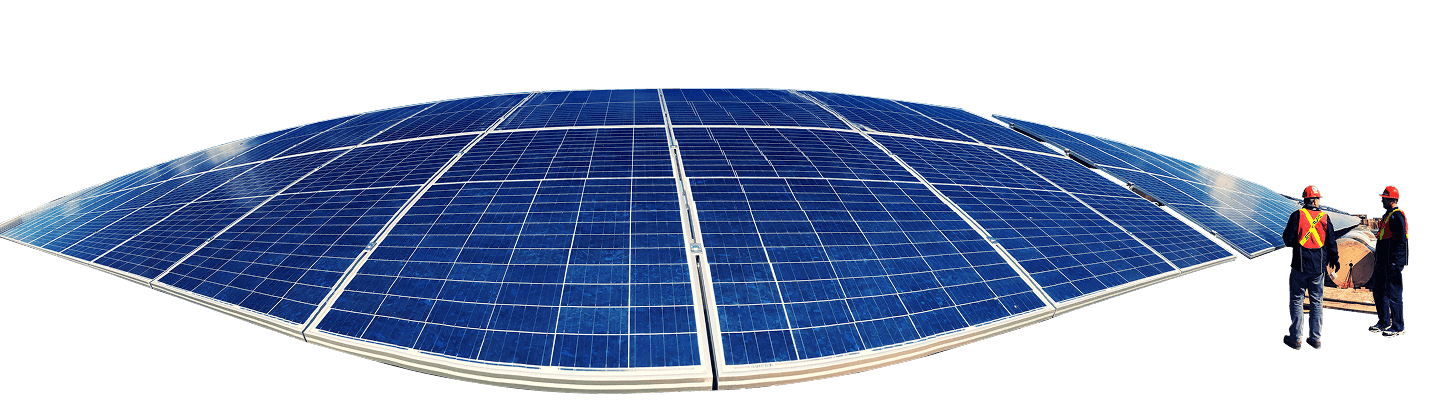

Plus le nombre de cellules solaires photovoltaïques pouvant être combinées est élevé, plus la production d’électricité est importante. De nombreuses cellules photovoltaïques sont regroupées pour créer des panneaux photovoltaïques de taille standard.

Quelques panneaux photovoltaïques sur un toit pourraient aider à réduire la facture d’électricité résidentielle et un vaste champ de panneaux photovoltaïques à une échelle industrielle pourrait alimenter une petite communauté.

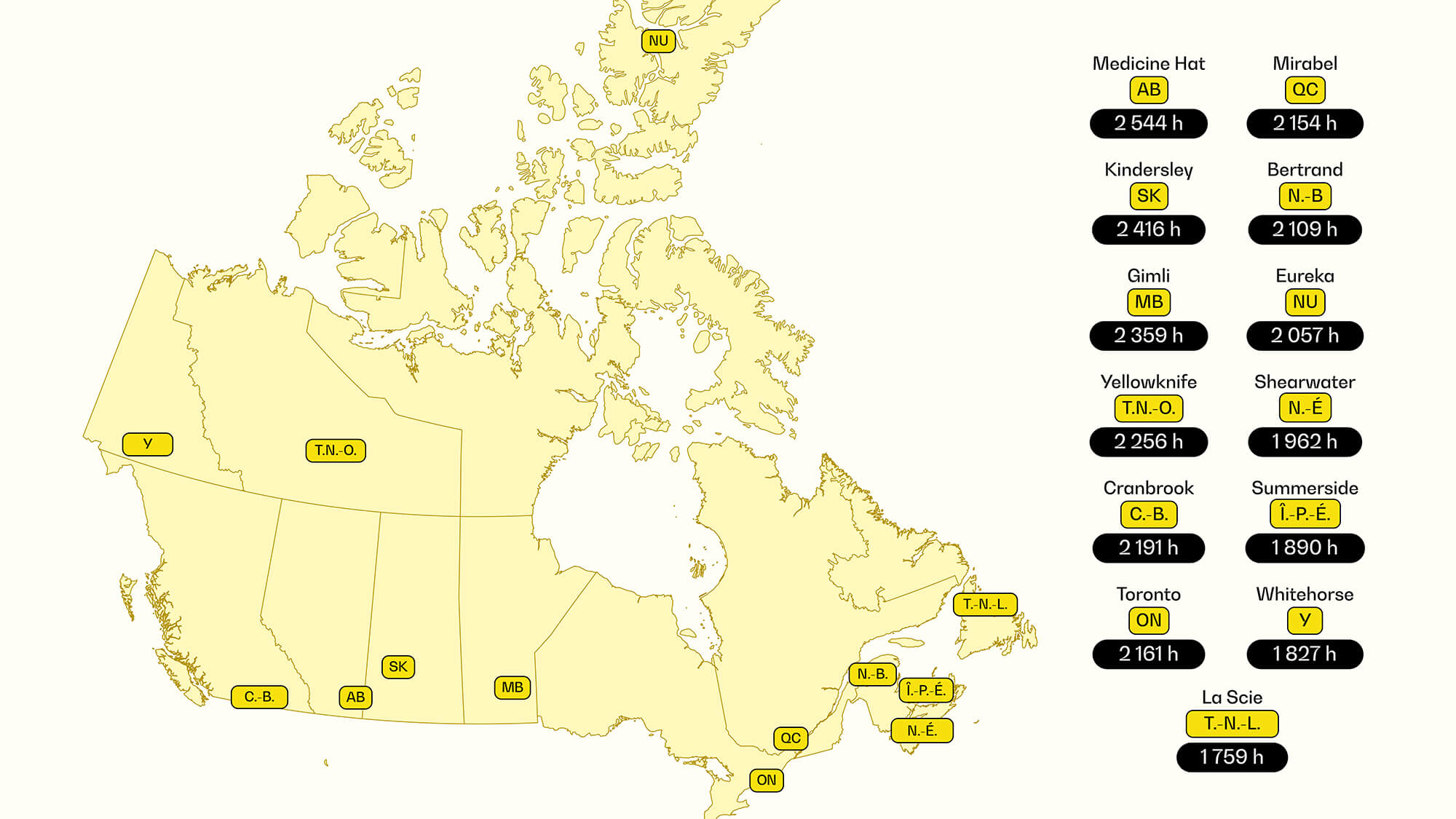

Ensoleillement annuel partout au Canada

Certaines régions du Canada sont très ensoleillées, d’autres, moins. L’Alberta et la Saskatchewan sont en tête, certaines de leurs villes recevant plus d’heures d’ensoleillement chaque année que des villes comme Rio de Janeiro ou Melbourne dans l’hémisphère Sud.

Les territoires du nord du Canada reçoivent très peu de soleil pendant les mois d’hiver, ce qui rend difficile la dépendance à la production d’énergie solaire toute l’année. Une année d’ensoleillement en Ontario représentait moins de 1 % de l’électricité ajoutée au réseau en 2023.

Tout comme l’énergie éolienne, les technologies solaires photovoltaïques bénéficieront énormément du développement de systèmes de stockage à grande échelle qui permettront d’utiliser l’électricité au moment où elle est nécessaire, et non seulement au moment de la production.

Un autre inconvénient majeur? L’efficacité des panneaux solaires photovoltaïques diminue au fil du temps et il faut souvent les remplacer. Or, les panneaux peuvent contenir de petites quantités de toxines comme du plomb et du cadmium. Ils nécessitent donc des processus spéciaux de gestion des déchets lorsqu’ils brisent ou tombent en panne.

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT : Localisation de nouveaux sites de panneaux solaires et matériaux photovoltaïques

L’énergie solaire est encore plus limitée par la géographie que l’énergie éolienne. Les terrains adéquats sont limités. L’installation solaire de Nanticoke est une réussite récente.

Dans une centrale au charbon déclassée, OPG a construit une nouvelle installation solaire en partenariat avec la Six Nations of Grand River Development Corporation et la Première Nation Mississaugas of the Credit. Avec 192 431 panneaux photovoltaïques installés sur ce seul site, la centrale peut produire 44 MW d’énergie propre et renouvelable pour la province, soit suffisamment pour alimenter une petite ville.

Dans le futur, de nouveaux matériaux pourraient rendre les panneaux photovoltaïques plus efficaces. Avec la technologie photovoltaïque actuelle, seule une petite partie de l’énergie solaire est convertie en électricité. Les chercheurs du monde entier dans les universités et les laboratoires s’affairent à faire avancer la science dans ce domaine. Ce n’est peut-être plus qu’une question de temps avant que l’énergie solaire devienne beaucoup plus efficace.

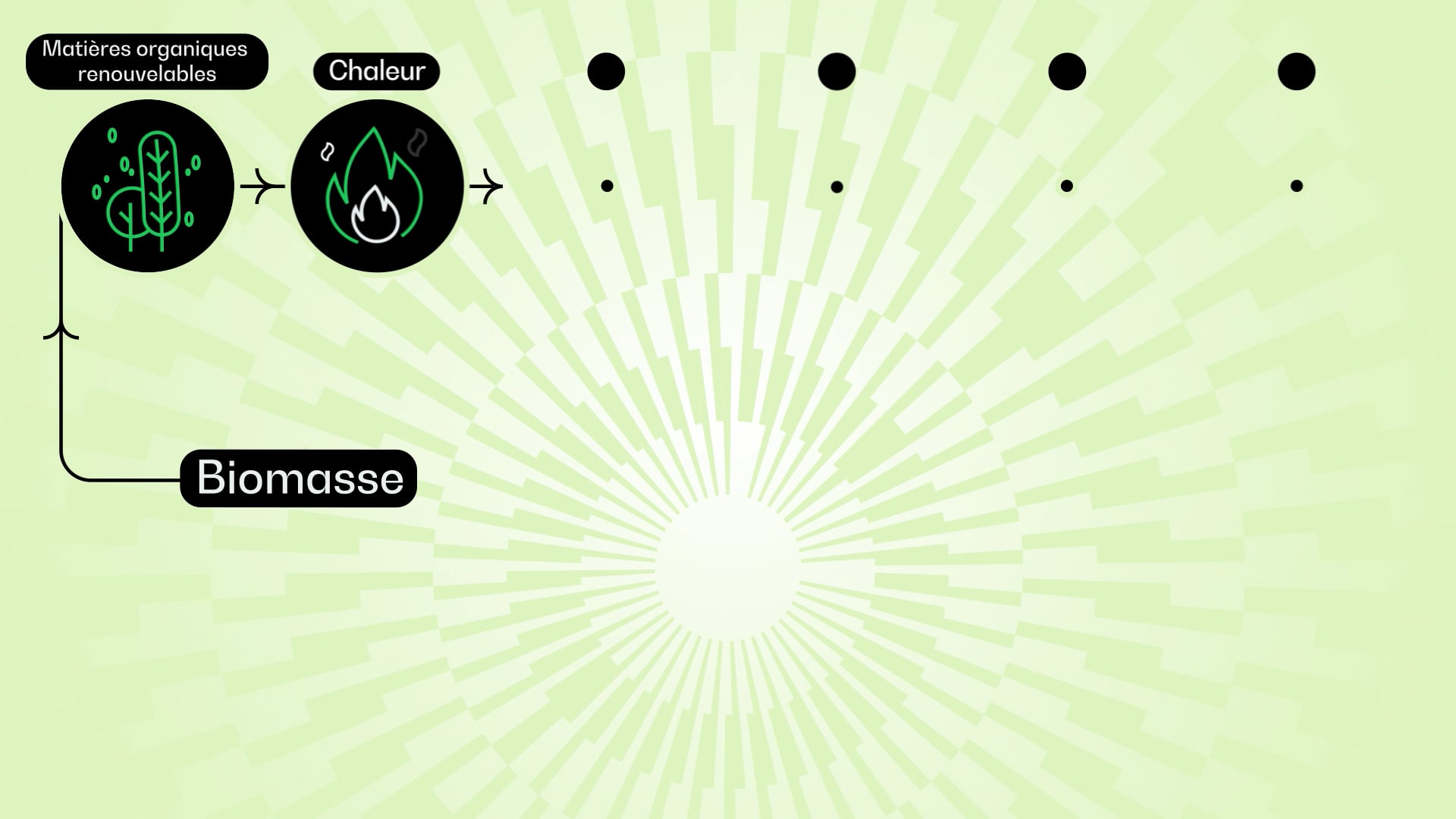

Biomasse

La biomasse est de la matière biologique, c’est-à-dire de la matière organique vivante depuis peu, qui est considérée comme une source d’énergie propre et renouvelable. L’Ontario a de nombreuses sources potentielles de biomasse :

- les rejets de la fabrication de pâtes et papiers;

- les matières résiduelles provenant de la foresterie;

- les déchets de l’agriculture;

- les sous-produits de la transformation des aliments;

- déchets provenant des dépotoirs municipaux et des installations de compostage et de traitement des eaux.

Bien qu’elle représente moins de 1 % du réseau, la biomasse est actuellement la sixième source d’électricité en importance en Ontario.

Les carburants issus de la biomasse, ou biocarburants, peuvent être cultivés, récoltés et raffinés de manière régulière et renouvelable.

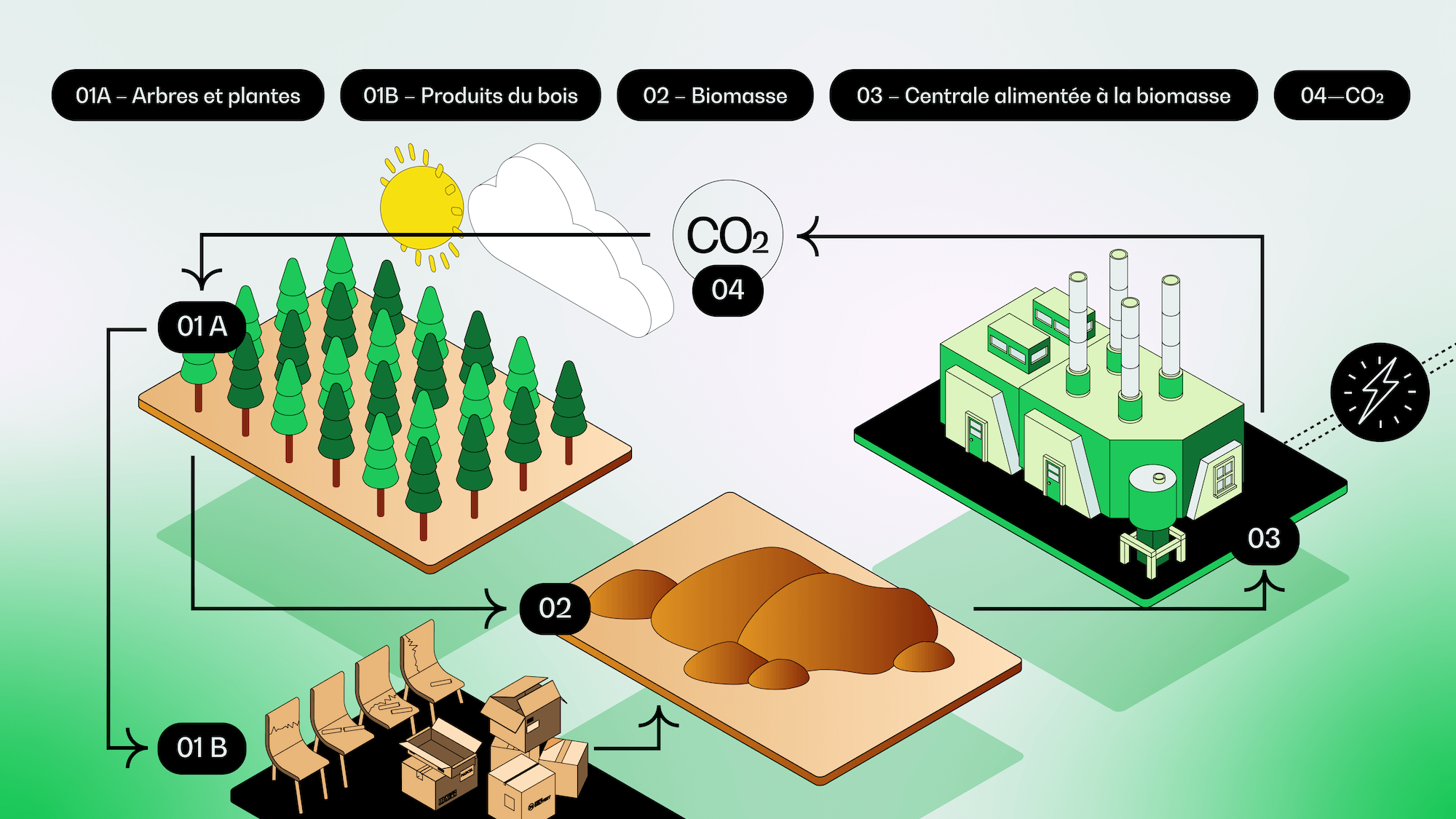

Les déchets des scieries, les résidus forestiers, les arbres jetés au rebut et le bois de récupération des feux de forêt tendent à être des biocarburants clés pour approvisionner le réseau de l’Ontario davantage en énergie. Ceux-ci peuvent être pressés en granulés de bois et utilisés comme combustible, tout comme le bois de chauffage.

Les biocarburants, comme les granulés de bois, possèdent de l’énergie, tout comme le gaz naturel. Et comme le gaz naturel, la combustion des granulés de bois dégage beaucoup de chaleur.

Cette chaleur peut servir à faire bouillir de l’eau pour créer de la vapeur à haute pression. La vapeur en expansion fait ensuite tourner une turbine reliée à un générateur pour produire de l’électricité. Ce cycle de combustion externe est le même processus que celui utilisé pour produire de l’électricité à partir de gaz naturel.

Comment utilise-t-on la biomasse pour produire de l’électricité?

Contrairement à l’énergie éolienne et solaire, les biocarburants sont une source d’électricité constamment disponible permettant au réseau de fonctionner en permanence avec une efficacité maximale.

Si l’un des inconvénients des biocarburants est que leur combustion libère du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, c’est le même CO2 qui a été prélevé dans l’atmosphère comme nourriture par la matière organique, comme les arbres et les cultures, qui a ensuite été transformée en biocarburant.

Le charbon, le pétrole et le gaz naturel libèrent du CO2 capturé il y a des millions, voire des centaines de millions d’années, entraînant ainsi une augmentation nette de ce gaz dans l’atmosphère. En revanche, la biomasse cultivée de façon durable peut produire des carburants renouvelables à faible émission de carbone.

Carbone dans le cycle de production d’énergie à partir de la biomasse

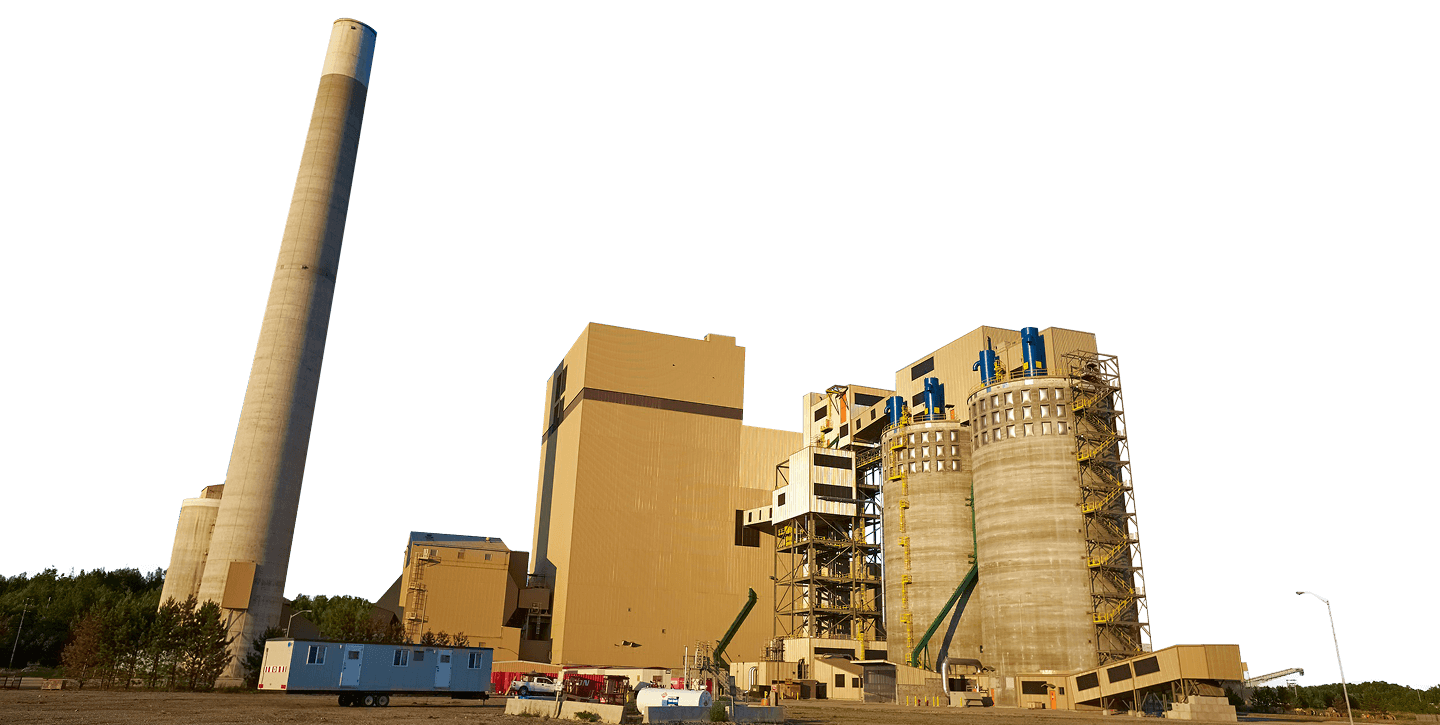

BÂTIR UN AVENIR ÉLECTRISANT : Recherche et transformation

Il y a de réels avantages à utiliser des résidus de biomasse provenant de l’Ontario pour produire de l’électricité dans notre province.

En parallèle, plus de recherche est nécessaire pour améliorer l’efficacité et le processus décisionnel quant au moment de leur utilisation. La centrale d’Atikokan est un exemple récent de recherche et de transformation réussies. OPG a transformé cette ancienne centrale au charbon pour qu’elle soit alimentée à la biomasse. Il s’agit maintenant de la plus grande centrale alimentée entièrement à la biomasse en Amérique du Nord, avec une capacité de production de 180 MW, suffisante pour alimenter 180 000 foyers.

Parmi les autres biocarburants étudiés et utilisés en Ontario, notons les suivants :

Ce gaz de qualité pipeline issu de la décomposition de matières organiques est, après traitement, entièrement interchangeable avec le gaz naturel conventionnel.

Ce carburant renouvelable est fabriqué à partir de diverses matières végétales (souvent du maïs). En Ontario, on mélange l’essence à des pourcentages variables d’éthanol pour réduire l’intensité en carbone du carburant et la pollution de l’air.

Ce carburant est fabriqué à partir de graisses et d’huiles telles que l’huile de soja ou de canola et transformé pour avoir les mêmes propriétés chimiques que le diesel de pétrole. Pour réduire l’intensité en carbone du carburant, on peut mélanger le diesel renouvelable à du diesel de pétrole ou s’en servir pour le remplacer complètement.

Ce carburant est semblable au diesel renouvelable, mais ne possède pas les mêmes propriétés chimiques. Il est fabriqué à partir d’huiles végétales, de graisses animales et de graisses de restaurant recyclées et peut être mélangé au diesel de pétrole en quantités limitées.

Autres sources et Production distribuée

À l’heure actuelle, le réseau ontarien ne produit de l’électricité qu’à partir de l’énergie nucléaire, de l’énergie hydraulique, du gaz naturel, de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire et de la biomasse.

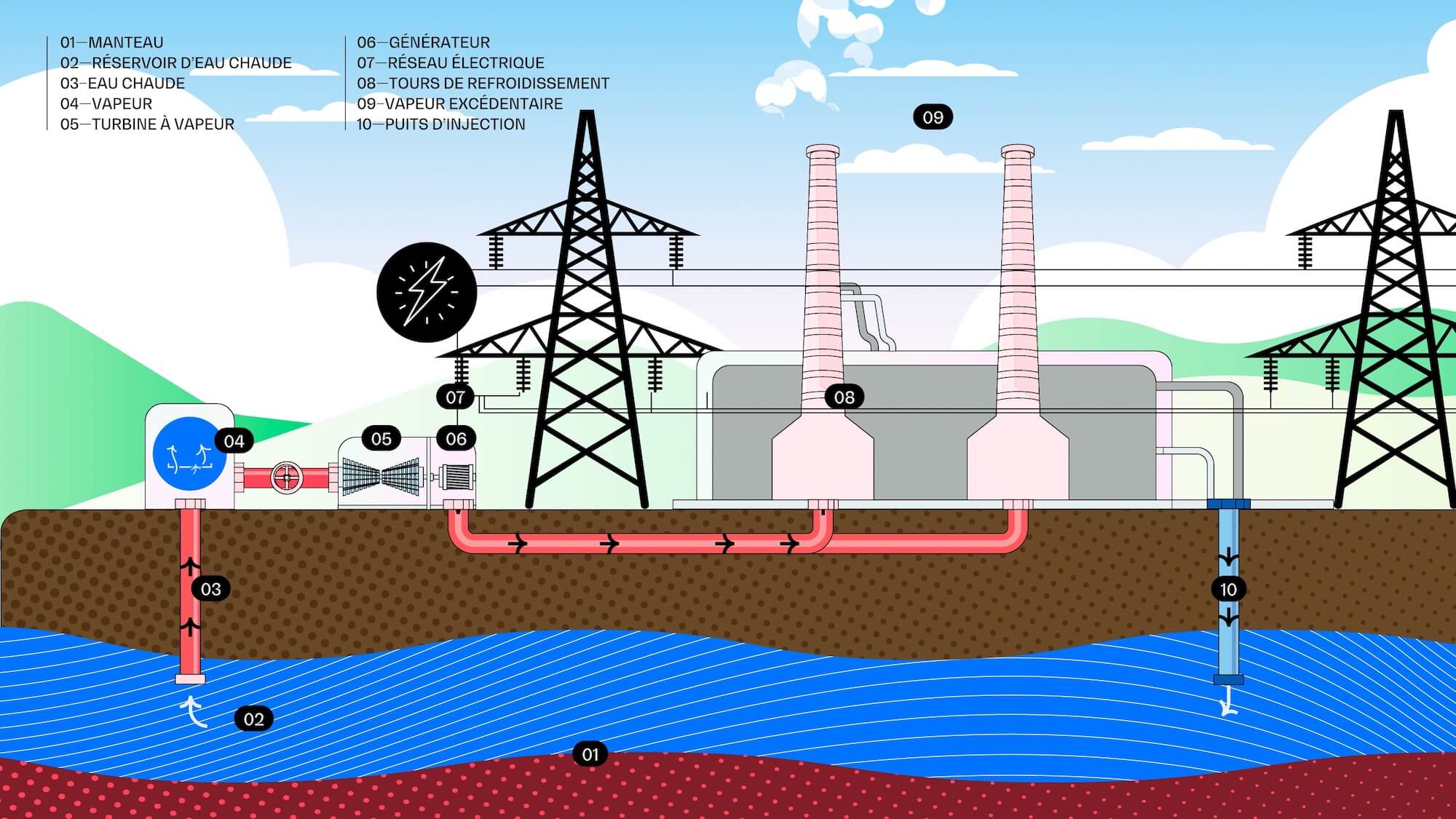

L’énergie géothermique fait partie des sources d’énergie à l’empreinte carbone la plus faible.

Dans les régions du monde où elle peut être utilisée pour la production d’électricité, l’énergie géothermique s’avère une source d’énergie propre et fiable. Malheureusement, en Ontario, nous ne sommes pas encore en mesure de l’utiliser à cette fin. L’utilisation de la géothermie pour les centrales électriques nécessite des ressources présentant de fortes différences de température, que l’on trouve généralement dans les régions où l’activité volcanique est intense ou dans les régions où la croûte terrestre est plus mince, et ces conditions ne sont pas courantes en Ontario.

Le terme « géothermique » fait référence à la chaleur géologique, plus communément appelée chaleur du sol. En termes simples, le chauffage et le refroidissement géothermiques sont obtenus par le rejet de chaleur vers une zone de terre ou une masse d’eau, ou par son extraction de ceux-ci. L’eau et le sol sont tous deux capables de régulariser leur température. À la bonne profondeur, ils sont chauds en hiver ou frais en été. On peut alors s’en servir pour le chauffage ou la climatisation, selon les besoins. C’est ainsi que fonctionnent les pompes à chaleur géothermique, qui sont utilisées à des fins commerciales et résidentielles en Ontario et ailleurs au Canada. Pour produire de l’électricité à partir d’énergie géothermique, il faut extraire beaucoup plus de chaleur et forer profondément dans la croûte terrestre pour la trouver.

Production d’électricité géothermique

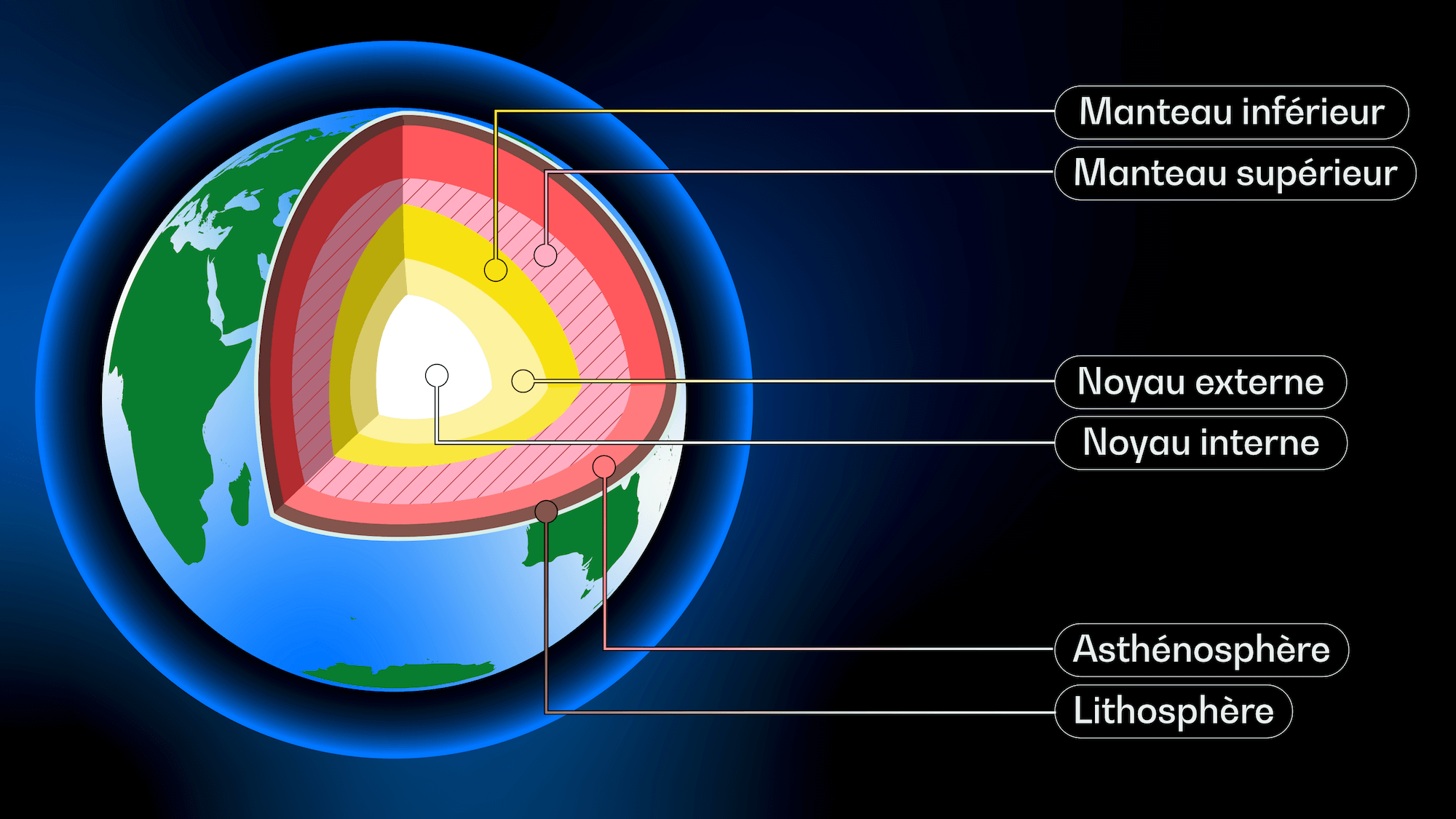

Le noyau terrestre est comprimé en une sphère solide composée principalement de fer et de nickel dont la température est estimée entre 4 000 et 5 000 °C. C’est environ 100 fois plus chaud que le désert du Sahara au plus fort de l’été! Les températures baissent à mesure qu’on s’éloigne du noyau.

Le manteau liquide situé juste sous la croûte terrestre a une température d’environ 700 °C et une épaisseur variable. L’épaisseur de la fine croûte océanique peut être de 3 kilomètres seulement, tandis que celle de la croûte continentale fait en moyenne 70 kilomètres, ce qui équivaut à environ la longueur de l’autoroute entre Hamilton et Toronto. C’est cette épaisseur qui pose problème : seules les régions du monde où la croûte terrestre est suffisamment mince peuvent forer assez profond pour atteindre le niveau de températures nécessaire à la production d’électricité. Lorsque les conditions sont réunies, l’eau s’écoulera par les trous de forage ou sera pompée à travers ceux-ci. La chaleur du sol la fera ensuite bouillir, ce qui créera de la vapeur haute pression. De la vapeur dilatée est ensuite utilisée pour faire tourner une turbine reliée à une génératrice qui produit de l’électricité.

Au cœur de la Terre : la croûte, le manteau et le noyau

Le Bouclier canadien, la plus grande masse de roche précambrienne exposée, couvre une grande partie de l’Ontario. C’est un endroit peu propice à la production d’électricité géothermique en raison du manque de données et des options de forage limitées.

Les ressources géothermiques ayant la température la plus élevée au Canada se situent en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et en Alberta. Des recherches approfondies et des travaux de cartographie sont nécessaires avant que nous puissions intensifier l’exploration et que des mesures puissent être prises. Avec le temps, l’électricité géothermique pourrait bien occuper une part importante du mix énergétique. L’Ontario, pour sa part, devra se tourner vers d’autres solutions.

Comme le pétrole et le gaz naturel, le charbon libère du dioxyde de carbone (CO2) capturé il y a des millions, voire des centaines de millions d’années, entraînant ainsi une augmentation nette de ce gaz dans l’atmosphère.

Le charbon rejette deux fois plus de CO2 que le gaz naturel, et les centrales au charbon émettent une radiation plus de cent fois supérieure à celle des centrales nucléaires en raison des éléments radioactifs présents dans sa composition.

C’est en avril 2014 qu’OPG a brûlé son dernier morceau de charbon pour produire de l’électricité en Ontario et ainsi se conformer à la Loi de 2015 sur l’abandon du charbon pour un air plus propre. Cette transition vers l’abandon de ce combustible constitue l’une des actions les plus importantes au monde à avoir été prise dans la lutte contre les changements climatiques. Cela équivaut à retirer sept millions de voitures de la circulation! L’Ontario a été la première province en Amérique du Nord à éliminer totalement le charbon comme source de production d’électricité.

Ressources énergétiques distribuées

Les ressources énergétiques distribuées (RED) désignent de nouvelles technologies qui soutiennent les installations locales de production, de contrôle et de stockage de l’électricité.

Si les grandes centrales électriques continuent de jouer un rôle essentiel dans le réseau d’électricité de l’Ontario, de nouveaux outils à plus petite échelle permettent aux communautés de produire et de distribuer leur électricité, réduisant ainsi la demande sur le réseau provincial.

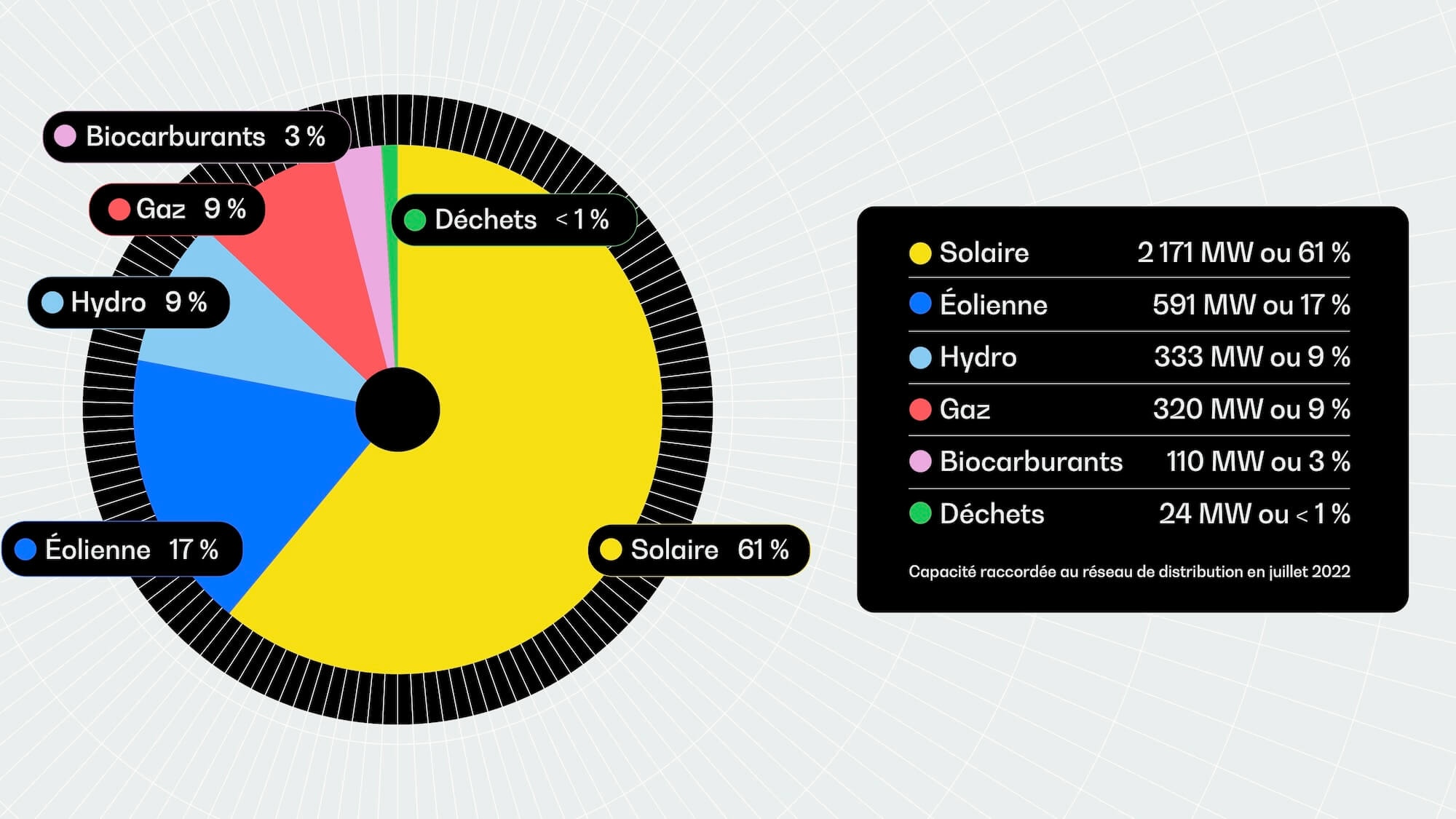

Capacité raccordée au réseau de distribution

Avez-vous déjà vu une maison ou un bâtiment dont la toiture est équipée de panneaux solaires photovoltaïques? Ou encore une ferme en partie alimentée par une éolienne?

La puissance de production d’énergie de ces outils est certes plus limitée, mais l’électricité produite satisfait à une partie ou à la totalité des besoins énergétiques des propriétaires, ce qui réduit la demande sur le réseau provincial. Les petites génératrices, les ressources de réponse à la demande et les autres moyens de stockage d’énergie détenus et entretenus par des particuliers, des installations locales ou d’autres entreprises sont raccordés à un réseau communautaire à basse tension et contrôlés par la société énergétique locale.

Capacité raccordée au réseau de distribution en Ontario (2022)

Selon la production totale de chaque source pour 2022, le mix énergétique de la capacité raccordée au réseau de distribution est composé d’environ 61 % d’énergie solaire, 17 % d’énergie éolienne, 9 % d’hydroélectricité, 9 % de gaz naturel, 3 % de biocarburants et moins de 1 % de déchets.

On peut constater que l’énergie solaire brille par son utilisation dans ce bouquet énergétique! S’ils veulent produire leur propre électricité, les particuliers, les installations locales et les autres entreprises peuvent installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit d’un bâtiment ou d’une structure.

COMMENT L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE EST-ELLE PRODUITE?